冶金考古团队在国际期刊发表最新学术成果“明代晚期重庆西部的铁工业生产:以冶金遗存为中心”

近日,考古科学中心冶金考古团队与重庆市文物考古研究院合作,在国际考古期刊《Asian Perspectives: the Journal of Archaeology for Asia and the Pacific》(《亚洲视角:亚太地区考古学杂志》)在线发表最新研究成果《明代晚期重庆西部的铁工业生产:以冶金遗存为中心》。考古科学中心李玉牛副教授为本文第一作者,硕士研究生邱添为第三作者,博士研究生黄琬为通讯作者。重庆市文物考古研究院孙治刚副研究员、白九江研究员为本文共同作者。

该项研究对重庆西部走马地区炉堆子等4处明清时期的冶铁遗址及出土冶金相关遗物进行了系统分析,结合相关考古发现和文献记载,对该区域的冶铁技术进行了复原与重建。该遗址是目前重庆西部发现的年代最早、保存最好的生铁冶炼遗存。该研究从手工业考古视角,结合科技分析手段和历史文献,对明清时期走马地区的冶铁业技术体系进行了复原与重建,填补了明清时期重庆西部地区冶铁技术研究的空白。

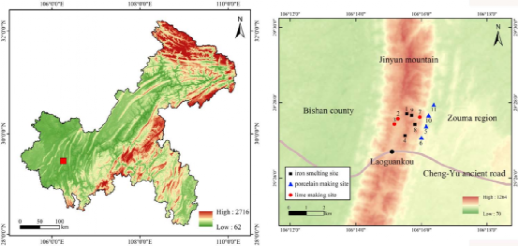

成渝古道是古代成都往返重庆之间的重要陆路通道,其形成年代至迟在唐宋时期,明、清时期发展为成渝之间的重要驿道。走马地区位于重庆市九龙坡区走马镇西部,属成渝古道璧山县来凤驿与巴县白市驿之间的必经之地。该区域内手工业遗址群的发现为探讨区域经济发展提供了新线索。

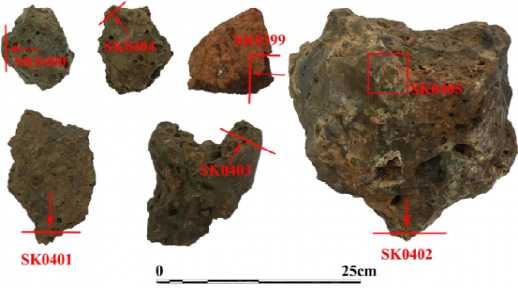

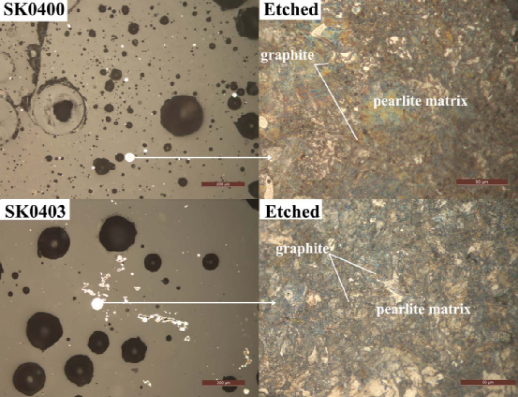

走马地区共发现4处明清时期冶铁遗址,结合出土遗物的年代特征和碳十四测年数据,炉堆子和铁砂子土两处遗址冶金活动的时间可追溯至16至17世纪,高炉厂和碾米沟两处遗址冶金活动的时间为19世纪。通过出土炼渣的金相和成分分析研究,明确了炉堆子和铁砂子土均采用了生铁冶炼技术,并在冶炼过程中,使用了本地的菱铁矿和白云石。遗址中并没有发现锻造或铸造的证据,因此推测遗址中生产出的生铁可能被运输到其他地点进行进一步加工。

文献记载表明,明清时期冶铁业出现了由政府经营向私人经营的转变。该研究中走马地区的4处冶铁遗址未见于官方文献记载,且其冶炼技术并不发达。因此,推测这些冶铁遗址很可能为民营铁工业作坊。