Current Biology:古基因组证实新石器到青铜时代的川滇先民主要来自于黄河流域 | Cell Press对话科学家

编者荐语:

四川大学考古科学中心联合多家单位用古DNA揭示新石器到青铜时代川滇先民的来源历史。

以下文章来源于CellPress细胞科学 ,作者Cell Press

2023年10月17日,以四川大学考古科学中心与厦门大学生物人类学福建省哲学社会科学重点实验室为支撑,厦门大学、四川大学、成都文物考古研究院、云南省文物考古研究所等单位组成联合科研团队在Cell Press细胞出版社期刊Current Biology发表了题为“Ancient genomes reveal millet farming-related demic diffusion from the Yellow River into southwest China”的研究成果,首次报道了中国西南地区新石器时代晚期到青铜时代农业人群的古基因组,揭示了川滇先民主要来自于黄河流域,对理解当地史前人群源流、民族迁徙和融合历史有重要意义。厦门大学陶乐、四川大学原海兵、厦门大学朱孔阳为论文第一作者,四川大学原海兵、厦门大学郭健新和王传超为论文通讯作者,成都文物考古研究院刘祥宇、云南省文物考古研究所闵锐等联合署名。该研究得到国家自然科学基金面上项目(32270667)、国家社科基金重大项目(21&ZD285)、福建省杰出青年基金(2023J06013)、国家社科基金项目(19BKG038)及四川大学(2022CX16)等资助。

相关背景

近年来,分子生物学逐渐开始应用于考古学研究,以通过古DNA来分析古代人群遗传结构,探究农业与人群迁徙的关系。中国西南的成都平原、云贵高原自古以来就是人群交流的重要地区。人群迁徙往往伴随生业模式的变化,早在新石器时代中期,该地区就出现了稻粟混合农业。这些混合农业人群源自哪里?与当地现今藏缅语人群有何关系?这些问题一直是学界关注的焦点。古DNA研究或能提供关键线索,但西南地区气候温暖潮湿,不利于古DNA保存。如今国内主要的古DNA研究多集中于北方,少有西南地区的研究案例。该研究应用捕获测序技术突破西南地区古DNA保存较差的技术瓶颈,成功地对新石器时代四川宝墩文化高山古城与青铜时代云南剑川海门口遗址人骨样本进行了古DNA提取、测序和群体遗传分析。

结果解读

首次获取中国西南地区农业人群古DNA

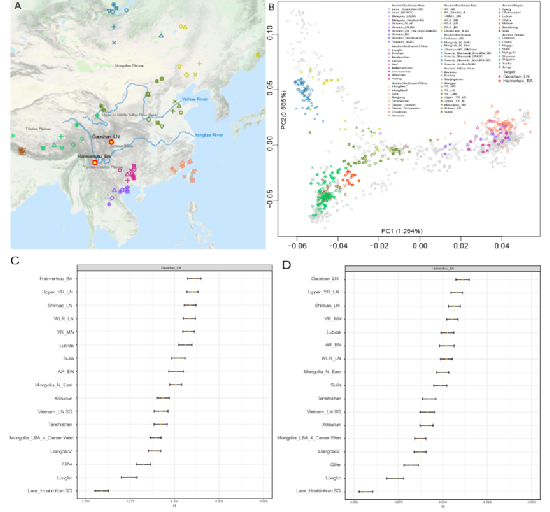

研究团队对89例西南古人样本(含55例新石器时代高山古城遗址样本及34例青铜时代海门口遗址样本)进行古DNA提取、杂交捕获及全基因组测序。经过一系列严格质控,最终得到11例古基因组数据(含5个高山古城及6个海门口个体数据)。这11个数据在主成分分析中明显聚类(图1),在遗传同质性检验中也表现出较高一致性(图2A),这说明新石器时代至青铜时代西南地区农业人群的遗传连续性以及遗传组成相对稳定。

图1 本研究中古人样本概况

(A)样本地理分布;(B)东亚主要人群 PCA。古人样本被投影到现代人群计算的主成分上,不同点的颜色及形状代表以地理或语言划分的不同人群;(C)和(D)高山古城与海门口人群的outgroup-f3(X, Y; Mbuti)计算结果。

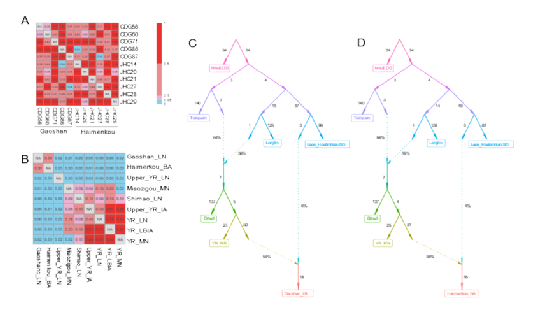

图2 中国西南古代人群的遗传结构与混合

(A)样本间成对qpWave同质性检验;(B)西南地区与黄河流域样本qpWave同质性检验;(C)与(D)高山古城与海门口样本qpGraph模型。

2.西南地区新石器至青铜时代人群与黄河流域粟作农业人群的遗传亲缘性

在主成分分析中(图1B),研究团队发现高山古城、海门口人群与黄河流域古代以粟黍为主要生业模式的农业人群(以下简称黄河农业人群)和青藏高原古人最为相似,反而与地理位置邻近的东南亚人群和华南少数民族有较大差异。f3和f4统计也支持此结果(图1C和D):在与一系列东亚相关人群的检验中,其也表现出与古代黄河流域农业人群最近的遗传关系,青藏高原古人群次之。结合先前报道的青藏高原古人相关研究(Wang et al. 2021, Wang et al. 2023),可知,同时种植粟黍与水稻的新石器至青铜时代中国西南地区混合农业人群(以下简称西南农业人群)的主要遗传成分应来自黄河流域的农业人群。

3.分析高山古城与海门口人群的遗传组成

确定黄河流域农业人群对西南农业人群的主要遗传贡献后,研究团队进一步对西南农业人群进行了遗传同质性检验。结果表明西南农业人群与黄河流域农业人群尚存一定差异,西南农业人群中还保留了一定的其他遗传成分。在对一系列东亚相关祖先成分进行f4统计分析后,老挝和平文化采集狩猎人群相关遗传成分表现出较为明显的信号。随后祖源建模分析结果表明,西南农业人群应由黄河流域古代粟黍农业人群(约90%)与和平文化采集狩猎人群(约10%)混合形成(图3A)。其中高山古城人群的黄河农业人群成分较多,约为92.1%;而海门口古人群约为88.7%,呈现出由北至南递减的趋势。

和平文化人群遗传成分主要来源于距今8000~4000年左右,分布于东南亚及中国云南地区的狩猎采集人群,在中国广西宝剑山古样本中也存留有该遗传成分(Wang et al. 2021)。西南农业人群中的和平文化相关遗传成分很可能源自当地古老采集狩猎人群,随着人群迁徙扩散,在西南地区古代人群中的保留成分日渐衰减。

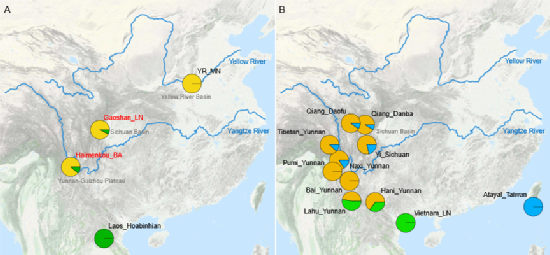

图3qpAdm古今人群混合模型

(A)高山古城与海门口人群的混合模型,黄色表示黄河中游新石器时代中期人群(YR_MN)遗传成分,绿色表示老挝和平文化古人群(Laos_Hoabinhian)遗传成分;(B)现代云南、四川地区主要藏缅语人群混合模型。橘色表示海门口(Haimenkou_BA)人群遗传成分,绿色表示越南新石器时代晚期人群(Vietnam_LN)遗传成分,蓝色表示台湾原住民泰雅族(Atayal_Taiwan)遗传成分。

4. 探究西南地区现代藏缅语人群遗传形成

西南地区现代藏缅语人群,比如羌族、纳西族、彝族、白族、普米族等,还保留有大量高山古城与海门口古人群相关的遗传成分(图3B),一定程度上支持了汉藏语系北方起源说。此外,部分藏缅语人群还受到了华南及东南亚地区壮侗语相关人群的影响,总体呈现出南北混合的遗传特征。

总结

本研究通过高山古城和海门口遗址古人群DNA的研究,揭示了中国西南地区新石器及青铜时代稻粟混合农业人群应主要由黄河流域粟黍人群南下驱动形成的历史进程,这种遗传模式跨越新石器时代晚期至青铜时代,至少持续了一千多年。稻粟混合农业很可能是粟黍人群南迁过程中融汇了华南地区水稻种植技术的环境适应性结果,稻作人群对当时西南地区人群的基因影响并不明显。该地区至少在新石器时代晚期开始人群遗传结构已基本趋于稳定,在以后的三四千年中,不断传承。

参考文献

1.Wang, C.-C., et al. (2021). Genomic insights into the formation of human populations in East Asia. Nature 591(7850): 413-419.

2.Wang, H., et al. (2023). Human genetic history on the Tibetan Plateau in the past 5100 years. Science Advances 9(11): eadd5582.

3.Wang, T., et al. (2021). Human population history at the crossroads of East and Southeast Asia since 11,000 years ago. Cell 184: 3829-3841.e3821.

作者专访

Cell Press细胞出版社特别邀请王传超研究员进行了专访,请他为大家进一步详细解读。

CellPress:

对西南地区古DNA进行研究的主要困难是什么?

王传超教授:

古DNA是近十年来比较新的研究方向,主要是将分子生物学技术应用在考古学研究。最近数年间,中国古DNA研究者取得了许多成果,但大部分是北方地区案例。中国北方相对寒冷干燥,比较适合古DNA保存;而南方地区气候温暖潮湿,土壤多呈酸性,非常不利于DNA的保存。当前世界领先的古DNA研究也主要集中于欧洲地区,可供参考的相似环境非常有限。这对中国南方古DNA研究造成了很大挑战。研究使用的四川高山古城遗址古人样本多处于饱水环境,给古DNA的提取带来了更大的困难。我们采集了古DNA主要富集的牙齿、颞骨等部位,改进了建库方案并且应用了最先进的捕获技术,最终获得了11个较高质量的古基因组。

CellPress:

该研究主要亮点有什么?

王传超教授:

云贵川地区先前并没有新石器到青铜时代农业人群相关的古DNA数据,我们弥补了这块缺失的拼图,这对农业的扩散、人群的迁徙,探索粟黍农业和稻作农业的传播路线研究都非常重要。高山古城和海门口遗址中同时出土了粟和水稻,西南地区是典型的混合农业区域,也是人群流动往来的重要地区。之前这个地区的农业研究都聚焦于考古学研究,现在借助古DNA技术手段,可以通过遗传学的角度来进一步解读。事实上,该地区的古人主要遗传成分来自黄河流域粟黍农业人群和小部分的古老采集狩猎人群,尚未发现东南稻作农业人群的基因流影响。这一遗传组成与青藏高原古人的形成模式也很相似,支持了汉藏同源以及汉藏语系的北方起源说。

CellPress:

当前古DNA领域遇到的主要挑战是什么?未来有什么发展方向?

王传超教授:

目前,国内的古DNA研究取得了突破性进展,但也有诸多问题亟待解决。一是较多古DNA研究仍局限于20多年前的实验技术方法,难以有效分析处理基因组学大数据;二是与古DNA有关的生物考古研究不成系统,涉及的考古学、体质人类学、分子生物学、生物信息学、历史学、化学等众多学科间缺乏有效的沟通、交流与合作,也因此造成经费申请渠道有限、跨学科人才培养困难等问题;三是古人遗骸和动植物遗物保存情况较差,如何有效地提取和富集古DNA是国内研究的难点,也是有待突破的关键点。

针对目前中国古DNA研究现状,我们对古代墓葬出土的人骨、动植物遗骸的研究,需统筹、深度融合自然学科和人文社会学科的众多学科,加强学科间的沟通交流与合作互信,积极拓展经费申请渠道;以回答大的科学问题为导向,鼓励和支持开展跨区域、跨学科合作研究,培养跨学科优秀人才;加强对考古遗址出土古人、古代动植物遗存的保护和利用;制定、发布和实施关于生物遗存DNA采样和实验室操作的行业标准,增强田野考古采样工作的科学性,提升实验室分析和测试的技术水平,完善相关古DNA研究的学科体系。

我们需要持续推进考古与自然科学技术的深度交叉融合,运用生物学新技术新方法,拓宽考古研究时空范围和覆盖领域,人类生物谱系的研究与考古文化谱系互相借鉴、互相印证、互相补充,进一步回答好人类起源与演化、农业起源和传播、文明起源和发展过程中的诸多重大问题。测序技术和基因组学的发展可能会进一步提高现有古DNA数据质量,也给我们从更多角度解读古DNA数据提供可能,例如对具体基因的比较和研究,可以更深入地解读人类演化和环境适应、疾病和健康状况等。另外,对其他物种的古DNA研究也在逐渐增多,古DNA在分析古代生物的谱系、探究动植物的家养和驯化过程等研究中也发挥着越来越重要的作用。

作者介绍

原海兵,四川大学历史文化学院副教授,硕士生导师,现任四川大学考古学国家级实验教学示范中心常务副主任。研究方向主要为生物考古、人类骨骼考古、先秦考古。致力于以人类生物遗存为核心,综合古DNA、同位素技术等开展系统研究,着力通过人群迁徙与互动、文化交流与碰撞、人群体质发展与民族融合进程等视角探讨古今民族形成过程、文化变迁与文明发展。迄今在国内、国际重要学术期刊发表论文五十余篇,参编著作或考古报告九部,曾主持/在研国家社科基金项目两项、中国博士后科研基金一项以及其他合作项目多项。

郭健新,厦门大学人类学研究所特任副研究员,德国美因茨大学博士后。主要研究方向为古基因组学和考古人类学,研究集中在中国南方与东南亚地区的族群演化历史。以第一作者在American Journal of Biological Anthropology, Annals of Human Biology等国内外SCI和SSCI期刊上发表论文7篇,先后主持了中国博士后科学基金和国家社科基金青年项目等研究项目。

王传超,厦门大学人类学研究所教授、博士生导师、所长,厦门大学生物人类学福建省哲学社会科学重点实验室主任,国家社科基金重大项目首席专家,教育部青年学者(2021),福建省高层次A类人才,厦门市高层次A类人才(国家级领军人才)。近五年来,以通讯作者在Nature、Nature Communications、Current Biology、Science Bulletin等国内外知名期刊上发表研究论文,精细解析了东亚人群遗传结构,系统性地重构了东亚人群形成史,为汉藏同源、南岛与壮侗同源提供古基因组学证据,反驳了现代语言起源非洲说以及泛欧亚语的农业传播假说,发展了印欧语的起源和扩散假说,推动了人类基因组学大数据在法医学中的应用。主持国家社科基金重大项目并获滚动资助、国家自然科学基金面上和青年项目、福建省杰出青年基金以及部委委托项目等。入选爱思唯尔(Elsevier)2021年和2022年中国高被引学者榜单,担任多份SCI和SSCI期刊的副编和编委、《人类学学报》编委,获多项省部级科研奖励。

相关论文信息

论文原文刊载于Cell Press细胞出版社

旗下期刊Current Biology上,

点击“阅读原文”或扫描下方二维码查看论文

▌论文标题:

Ancient genomes reveal millet farming-related demic diffusion from the Yellow River into southwest China

▌论文网址:

https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(23)01303-9

▌DOI:

https://doi.org/10.1016/j.cub.2023.09.055