考古科学中心考古材料团队揭示东南亚早期铁器时代的金属交流证据

近日,四川大学考古科学中心联合云南省文物考古研究所、老挝信息文化和旅游部遗产司以及北京大学,共同完成了一项关于老挝沙湾拿吉省Vilabouly地区铁器时代青铜冶炼传统的研究。以New evidence of metal exchange in Southeast Asia during the Iron Age: scientific analysis of excavated bronze in Vilabouly, Laos(《铁器时代东南亚金属交换的新证据:对老挝维拉波利出土青铜器的科学分析》)为题,发表于综合性期刊Archaeological and Anthropological Sciences。

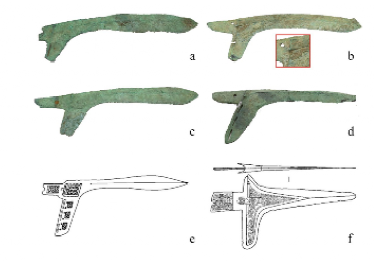

研究者对出土的青铜器进行了形态和风格的比较,发现它们与西南中国和东南亚大陆的青铜器有明显的相似之处,同时也有一些地方特色。例如,出土的青铜斧分为对称型和非对称型两种,与云南和泰国的青铜斧有共同的特征;出土的青铜戈有细长的刃和宽阔的前端,与云南、越南和泰国的青铜戈有相似之处,有简易的翼状护手但没有表面纹饰;出土的青铜鼓高48厘米,直径64厘米,鼓面中央有十二瓣的太阳图案,周围有各种动物和几何图案,与西南中国和东南亚大陆的青铜鼓有共同的风格。

老挝Vilabouly、越南和云南出土的同类型铜戈

研究者对青铜器的合金成分进行了分析,发现不同类型的青铜器有不同的合金比例和制作工艺。出土的青铜斧含锡量较高,平均为13.86%,主要采用铸造技术,有的还经过锤炼或退火处理,以提高机械性能;出土的青铜戈含锡量较低,平均为1.92%,只采用铸造技术,没有经过任何加工或使用痕迹,可能是作为随葬品而制作的;出土的青铜鼓含铅量较高,达到26.91%,是一种铜-铅-锡的三元合金,铅的加入可能是为了降低熔点和增加流动性,便于铸造大型器物。

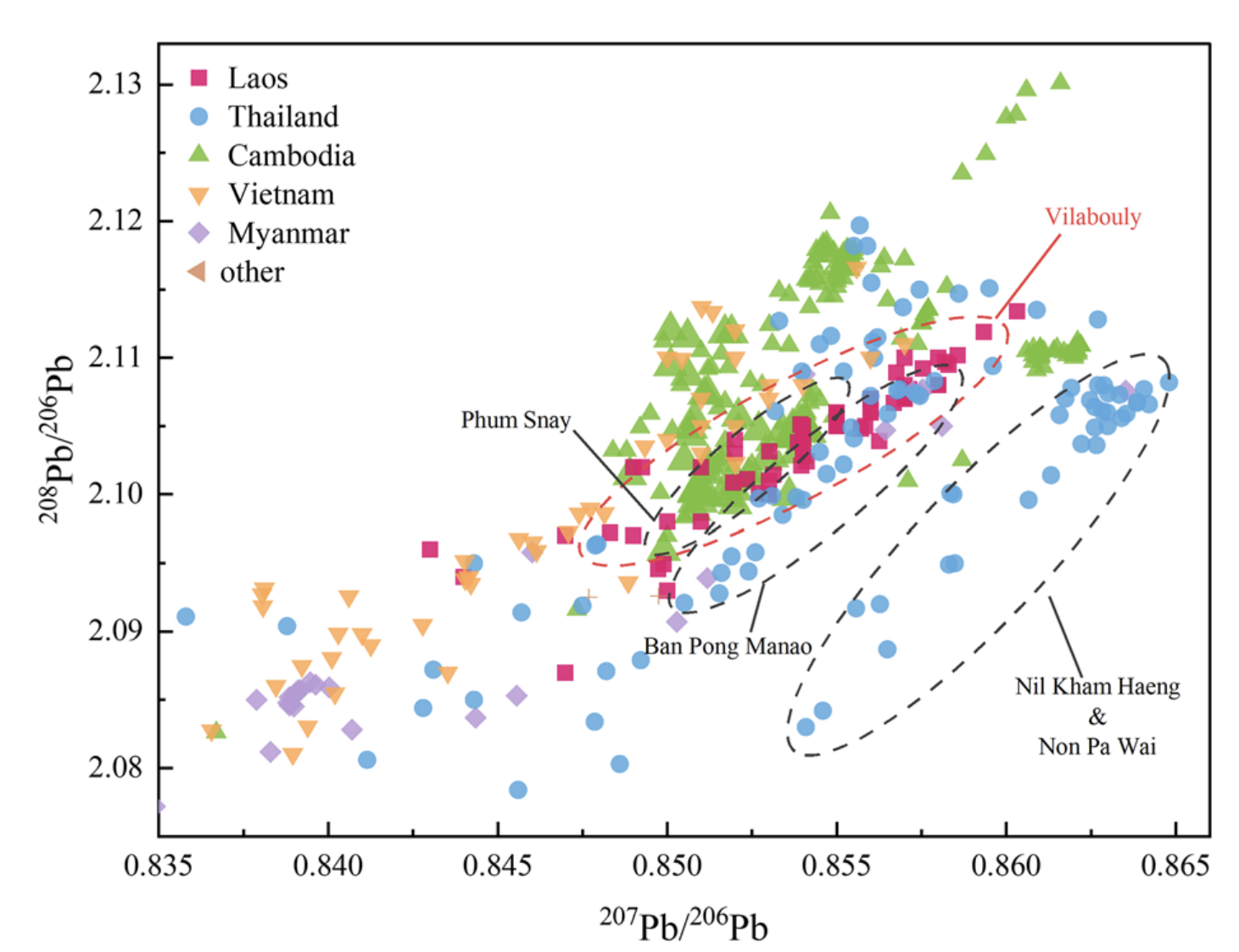

老挝Vilabouly出土青铜器铅同位素散点图揭示东南亚主大陆铜料的交流

研究者还对青铜器的铅同位素比值进行了分析,以探讨青铜器的原料来源和交流情况。他们发现,维拉波里地区的青铜器的铅同位素比值有一定的变化范围,可能说明这些青铜器并不都是用同一种铜矿原料制作的,而是有多个不同的铜源参与了供应。其中,一种可能的铜源是维拉布里地区的铜矿,另一种可能的铜源是来自外部的中间产品,即多层结构的铜锭,它们是在冶炼过程中形成的,含有铜、铜硫化物和渣的层状物质。研究者认为,这些中间产品可能是维拉布里地区的金属交流网络的基础,而不是成品的交换。

研究者进一步将维拉波里地区的数据与泰国和柬埔寨的数据进行了比较,发现维拉波里地区的青铜器的铅同位素比值与泰国的巴农瓦特和柬埔寨的普姆斯奈的青铜器有较高的相似性,说明这些地区可能存在金属交流的联系。研究者指出,维拉波里地区在东南亚铁器时代的金属交流网络中扮演了重要的角色,它不仅是一个大型的铜冶炼中心,而且是一个金属中间产品的交易中心,为周边地区提供了铜原料。

老挝Vilabouly出土的特殊多层中间产品以及其横截面结构

本文是考古文博学院参与的中老联合考古项目的成果之一,为研究东南亚铁器时代的金属交流提供了新的证据和视角,展示了维拉波里地区的青铜器制作技术、原料来源和交流模式的多样性和复杂性。本文的研究也体现了考古科学方法在揭示古代金属文化的内涵和外延方面的重要作用。本项研究第一作者为四川大学考古文博学院博士生杨梓舒,通讯作者为四川大学考古文博学院、四川大学古科学中心黎海超教授。