四川大学考古科学中心冶金考古团队在国际期刊发表文章“湖南桑植县官田铸铁遗址出土铁器的科技分析”

近日,四川大学考古科学中心冶金考古团队在国际期刊《Journal of Archaeological Science: Reports》发表最新研究成果《Scientific analysis of iron objects excavated from the Guantian Iron Production Site at Sangzhi County, Hunan Province, China》。文章第一作者为四川大学考古文博学院博士研究生肖航,通讯作者为李玉牛教授。湖南省文物考古研究院莫林恒研究员和北京大学考古文博学院陈建立教授为本文的共同作者。

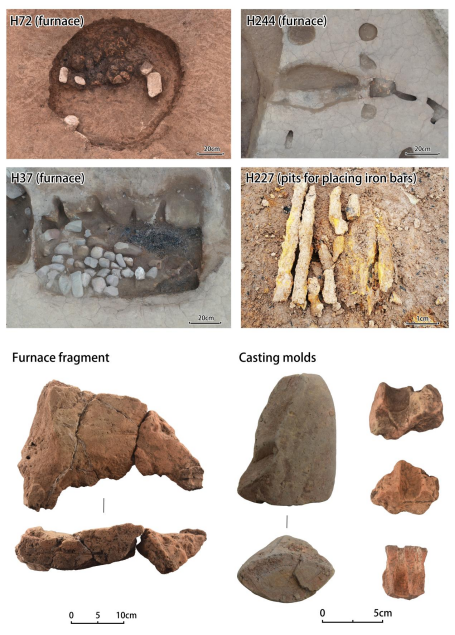

官田遗址位于湖南省桑植县朱家坪村东北部,面积约75000平方米。2015年~2022年,官田遗址进行两次考古发掘。其中第二次发掘揭露面积共3500平方米,出土大量与铸造生产相关冶金遗迹与遗物(图一)。其中铁器400余件,包括生产工具、生活用具、兵器、杂器及大量残碎铁块。根据碳十四测年结果及出土器物类型学研究,官田遗址应是东汉至两晋时期武陵山区一处存在铸铁生产活动的基层聚落遗址。

图一 冶金遗存

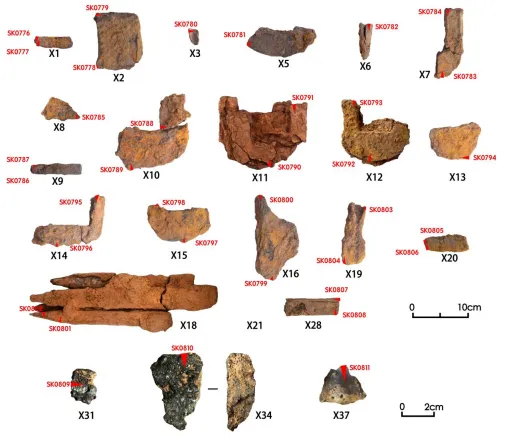

生铁冶炼技术最早见于春秋时期,至迟到战国晚期,各诸侯国已建立起自身的冶铁手工业。汉晋时期,在官方和民间的共同推动下,冶铁手工业得到了蓬勃发展,目前已发现了大量这一时期的冶铁遗存。然而,相较于江北地区,长江以南地区却少有发现此类遗存。官田遗址第二次发掘出土的铁器不仅数量多、种类丰富,还涵盖了中原、地方两类文化因素(图二),为研究汉晋时期,特别是“后盐铁专营时代”,江南地区铁器生产的技术传统和工艺特征提供了重要的实物资料。

图二 出土部分铁器及冶金遗物

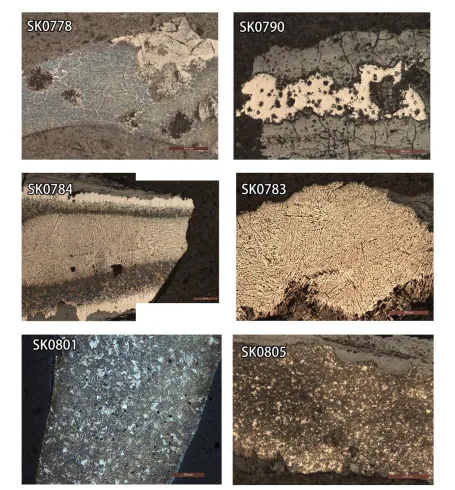

研究团队通过对铁器样品进行金相观察和成分分析的研究方法,指出官田遗址的铁器生产是以生铁熔铸为核心,并采用了锻造、淬火、脱碳、渗碳及石墨化的加工技术,铁器材质包括有白口铸铁、灰口铸铁、可锻铸铁、钢和锻铁(图三)。其中,铸铁固体脱碳技术是获取钢材的主要方法。

图三 部分铁器金相结构

汉晋时期是生铁冶铸技术实现全国性普及的重要阶段,这其中,江南地区作为“蛮夷”族群的聚集区,其冶铁生产技术来源与发展长期为学界所关注。官田遗址地处长江南岸的武陵山区腹地,属文献记载中“武陵蛮”族群核心活动区域。通过对出土铁器的研究,研究团队揭示了东汉至两晋时期,生铁熔铸、加工技术在“武陵蛮”族群社会基层的根植与发展,并指出铁器生产推动了武陵山区社会生产力的发展,是当地族群在东汉时期逐步壮大的重要基石。