四川大学考古科学中心袁慧军/何光林课题组联合多家机构综述中亚古今人群和病原菌基因组研究进展

中亚作为欧亚大陆人群交流的重要枢纽,在塑造跨欧亚大陆的文化互动、群体动态和遗传混合方面具有至关重要的地位。本研究系统总结了中亚地区最新的古今人群基因组资源和古病原菌-人群共进化的研究进展,阐明了跨学科交叉研究对中亚人群基因组学及人类健康公平的深远影响,并提出了未来在中亚地区开展大规模基因组研究的展望。

中亚基因组学研究进展

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949928324000555?via%3Dihub)

人类古今基因组研究不仅有助于阐明人群的起源、迁徙、演化及混合历史,还在系统解析人群疾病与健康的遗传调控机制、揭示复杂性状遗传学基础的时空演化轨迹并推动人类遗传疾病的早期筛查、诊断与治疗方面有重要意义。2024年6月22日,四川大学考古科学中心、四川大学华西医院罕见病研究院袁慧军/何光林研究团队,联合复旦大学生命科学学院进化生物学中心、上海科技大学生命科学与技术学院徐书华研究团队,以及广东省毒品实验技术中心(国家毒品实验室广东分中心)刘超院士研究团队,在hLife上发表了一篇题为“Population genomics of Central Asian peoples unveil ancient Trans-Eurasian genetic admixture and cultural exchanges”的论文。该论文系统论述了中亚古今人群的基因组研究进展,并提出了未来构建中亚人群大规模特异性基因组资源库的方案。

位于古丝绸之路中心的中亚地区是晚更新世时期现代人类首次定居欧亚大陆的重要通道。该地区包括吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、哈萨克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦,西至里海,东至中国新疆维吾尔自治区,南至阿富汗,北至俄罗斯。从狩猎采集社会到复杂的食物生产和动物驯化的农业游牧社会,中亚经历了显著的生业模式转变,反映了其在人类进化历史研究中的重要性。考古发现表明,中亚地区在动植物驯化、艺术和技术进步等横跨欧亚大陆的文化交流过程中扮演了关键角色。粟作农业的起源于中国黄河流域,而大、小麦农业的发展则始于近东和伊朗高原,通过跨欧亚文化交流影响了欧亚大陆东西方。这些农业、游牧业创新与牛、狗和羊的驯化以及旧石器时代到新石器时代过渡期间的技术进步相吻合。

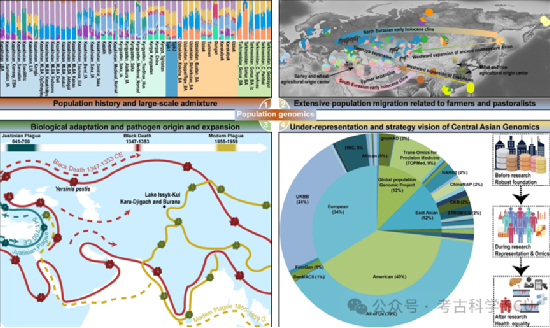

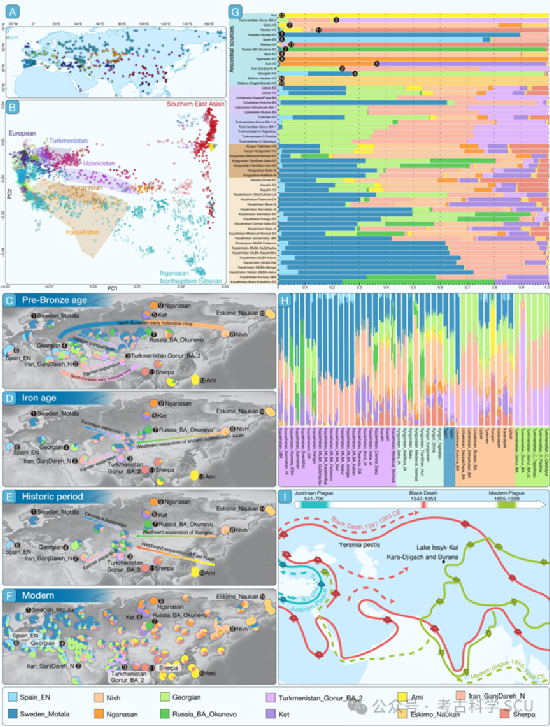

图1 古今欧亚人群的遗传结构和病原菌的传播历史

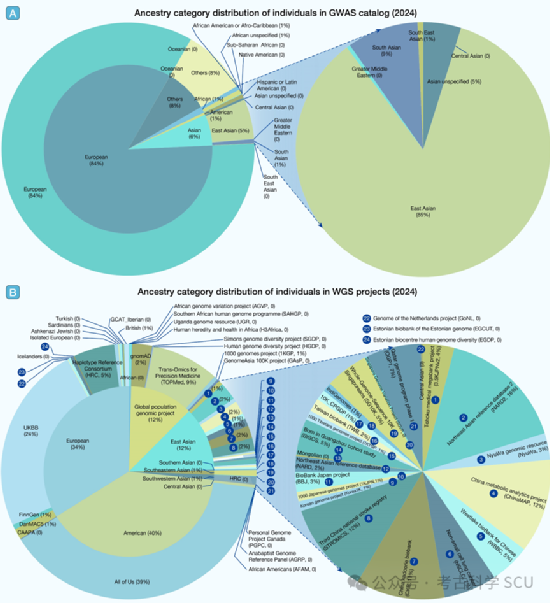

人类基因组草图的首次发表标志着人类基因组研究的重大转变。大规模并行测序技术的进步和测序成本的降低促进了现代和古代人群基因组数据的迅速积累。多个人类基因组草图序列和人类泛基因组项目的开展显著增强了我们对基因组结构和复杂区域潜在功能的理解。T2T联盟发布的T2T人类完整参考序列及系列泛基因组和特定人群参考序列的结合使用,解决了GRCh38等不完整参考序列固有的参考偏倚问题。尽管千人基因组计划和人类基因组多样性计划等揭示了不同大陆人群间的遗传多样性和亲缘关系模式,但中亚人群的基因组资源的代表性仍然不足,这可能在基因组驱动的精准医疗中加剧健康不平等。

早期研究显示,来自MA-1的24,000年前的个体基因组代表了古北欧亚人(ANE),对西欧亚人有直接的遗传贡献。为了阐明全新世期间古代中亚的迁移和混合模式,相关学者提出了多个假说,包括内亚山地走廊(IAMC)生物地理假说、颜那亚/阿凡纳谢沃草原假说和巴克特里亚-马尔吉亚纳考古复合体(BMAC)绿洲假说。全新世时期的大量基因组揭示了中亚人群复杂的形成过程(图1),论证了多种假说相关人群在不同时空尺度影响着中亚史前人群演化动态。中亚地区的民族、语言多样性极其重要,但其遗传多样性研究在早期全球人类基因组计划中被普遍忽视(图2)。因此,设计并开展系统的中亚特异性基因组项目并构建人群特异性基因组数据集至关重要。这些资源对于阐明现代人群的起源、迁移和混合模式,进而全面理解遗传易感性以及推进疾病的诊断、预防和治疗至关重要。

图2 GWAS研究中人类基因组研究的祖先组成和基因组驱动精准医学时代背景下的人类测序项目

此外,中亚地区游牧业的技术创新、饮食习惯变化及病原体传播与生计和社会结构的转型密切相关,为理解病原体的起源和进化提供了独特的视角。半定居生计策略、人群密度变化和疾病生态的变化促进了病原体在新石器时代后人群中的适应,并导致中亚人群对病原体感染的抵抗力增加和对免疫相关疾病的高度易感性。中国新疆维吾尔族自治区靠近中亚,系统的基因组学研究揭示了其广泛的基因组多样性,反映了复杂混合事件的影响。这为未来在中亚及周边地区开展大规模基因组精准医疗提供了新的思路。实现大型人群基因组队列研究这一目标则需要完善的科研设计、稳定的基础设施、优秀的人才队伍、持续的经费支持以及全社会的广泛参与(图3)。

整体而言,中亚在史前和历史时期作为连接南亚、西伯利亚以及欧亚大陆东西部的关键纽带,是古代丝绸之路的重要通道,具有独特的地理和文化重要性。历史上,中亚是不同文化和遗传背景人群迁移和定居的地区,这些迁移和混合不仅对该地区的基因库产生了深远影响,也对其文化和社会结构产生了重要影响。然而,过去的多项人类基因组和泛基因组项目中缺乏该关键地区人群的数据,可能导致基因组驱动的精准医学在该地区的应用存在局限性,进而影响该地区人群的健康研究和疾病诊疗。本文系统梳理了中亚地区的古今基因组相关研究,发现包括西伯利亚狩猎采集者、游牧人群、伊朗农民和粟作农业人群在内的多个古代欧亚人群对现代中亚人群遗传图谱的多样性产生了显著贡献。现代中亚人群的基因组数据仍然稀缺,该区域人群基因代表性严重不足。中亚观察到的广泛遗传混合现象与沿丝绸之路进行的跨欧亚交流的考古和文化证据相呼应。历史上病原体的暴露对中亚人群的基因多样性也产生了重大影响。

图3 人类基因组研究中通过测序技术实现健康公平的关键步骤和重要展望

四川大学考古科学中心/四川大学华西罕见病研究院王萌鸽博士、何光林副研究员及重庆医科大学罗林焘硕士研究生、孙秋霞硕士研究生为共同第一作者,广东省毒品实验技术中心(国家毒品实验室广东分中心)的刘超院士、四川大学考古科学中心/四川大学华西罕见病研究院袁慧军教授、王萌鸽博士和何光林副研究员、复旦大学生命科学学院进化生物学中心、上海科技大学生命科学与技术学院徐书华教授为共同通讯作者。相关工作得到国家自然科学基金、四川大学考古科学中心开放课题等项目的资助。