考古科学中心地学考古团队在《史前考古》发表“2万年以来海平面变化与中国东部海岸带人类活动”

近日,四川大学考古科学中心地学考古实验室贺可洋特聘副研究员在《史前考古》发表“2万年以来海平面变化与中国东部海岸带人类活动”。我院贺可洋特聘副研究员为第一作者和通讯作者,该研究受国家自然科学基金委交叉学部重大项目(T2192954)“海岸带环境变迁与文化文明演替”第一资助,国家自然科学基金面上(42477479)和青年项目(41902187)为第二、第三资助,同时受江苏省地质局地勘基金项目(2024-SGH006)资助。

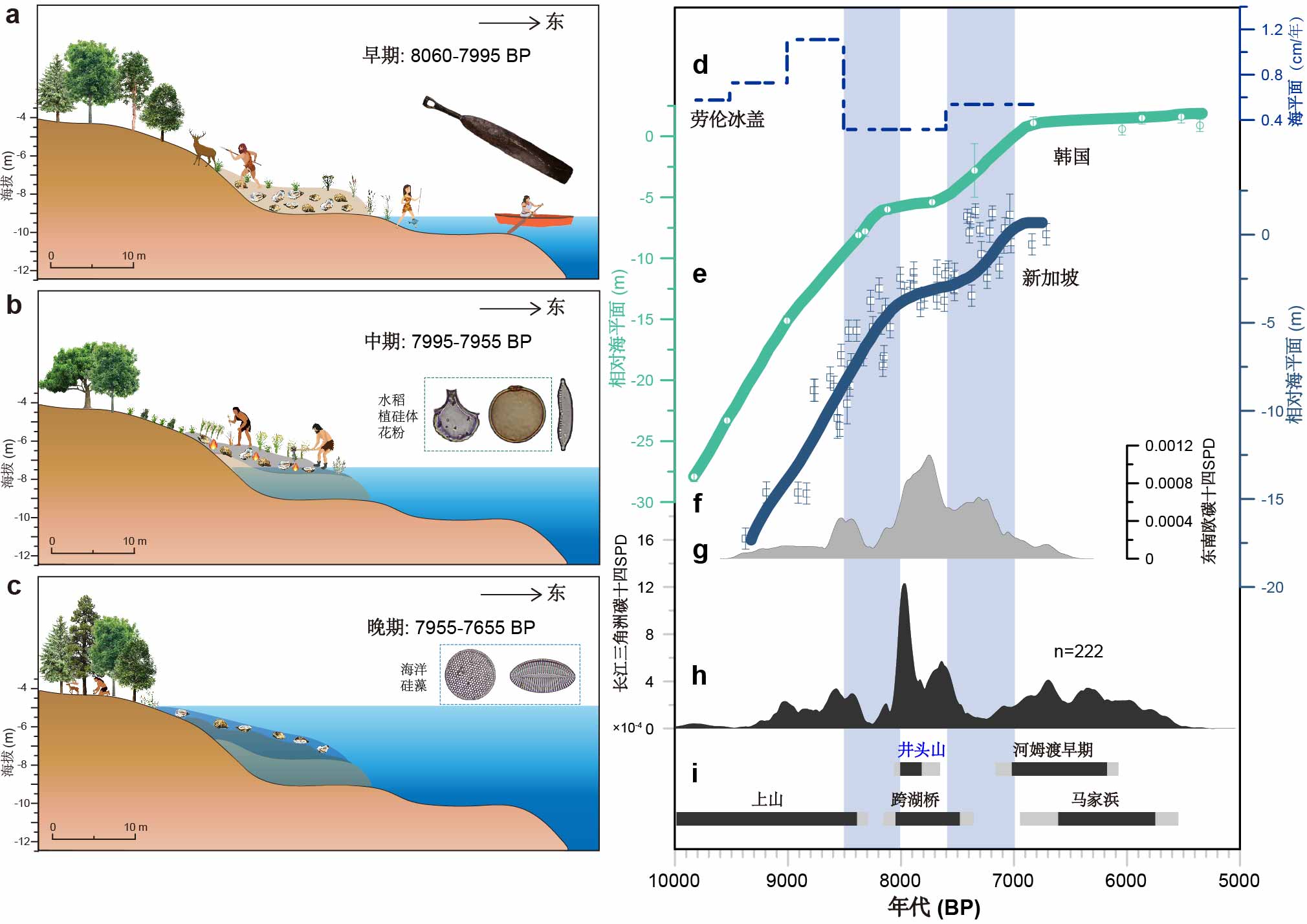

末次冰消期以来,随着温度回升和冰盖融化,全球中-低纬度海岸带发生大规模海侵,对海岸带人类活动产生深刻影响。中国东部2万年以来的海平面变化曲线,呈阶梯状波动上升模式,刘敬圃等发现6次海平面快速上升融水事件(MWP),在这些融水事件之间则是海平面上升速度减缓的间歇期,其中几个关键时间节点包括:2万年前,海平面处于-130 m,东部大陆架出露约120万平方千米;1.5万年前,海平面处于-100 m,大陆架出露约80万平方千米;7 千年前,出现高海平面,东部平原约13万平方千米被淹没(图1)。再具体到争议最大中国东部全新世以来的海平面,争论的焦点就在于,是否存在中全新世高海平面。本文基于中国东部沿海大陆架钻探和考古发掘最新成果,从人群迁移和生业模式这两个方面,阐释海平面变化对人类活动的影响和人类的适应过程。

图1 中国东部沿海2万年以来相对海平面曲线和海岸线位置

蓝色条棒指示相对海平面上升的关键时间节点

在人群迁移方面,目前在大陆架发现了1.5万年的陶片、1.3万年的水稻、在海岸带发现了1万年的陶片和水稻,这些发现基本都处在海平面上升的间歇期,指示这些海平面上升的间歇期,可能是古代人类停留和活动的关键时段。2万年以来在海平面上升速度减缓的间歇期,在大陆架和低海拔海岸带地区可能存在人类活动,例如井头山遗址,就是海岸带上人类活动的原生沉积(图2)。此外,对宁绍地区河姆渡文化一至四期堆积底界的海拔高度统计也显示,从约-1 m逐渐升高到约2 m,远高于井头山遗址底界约-10 m,指示随着海平面的上升人类可能向上迁移。综合以上证据,为海岸带地区未来水下考古和人地关系研究提供全新视角,指示在近海大陆架和更深的海岸带地区,在海平面上升减缓的间歇期,可能存在更早的人类活动或考古遗址,并且随着海平面跃升事件淹没沿海地区,人类可能向高海拔内陆地区迁移。

图2井头山遗址生态环境演变和早全新世海平面变化

蓝色条棒指示~8.4–8 ka和~7.6–7 ka BP的两次海平面快速上升事件

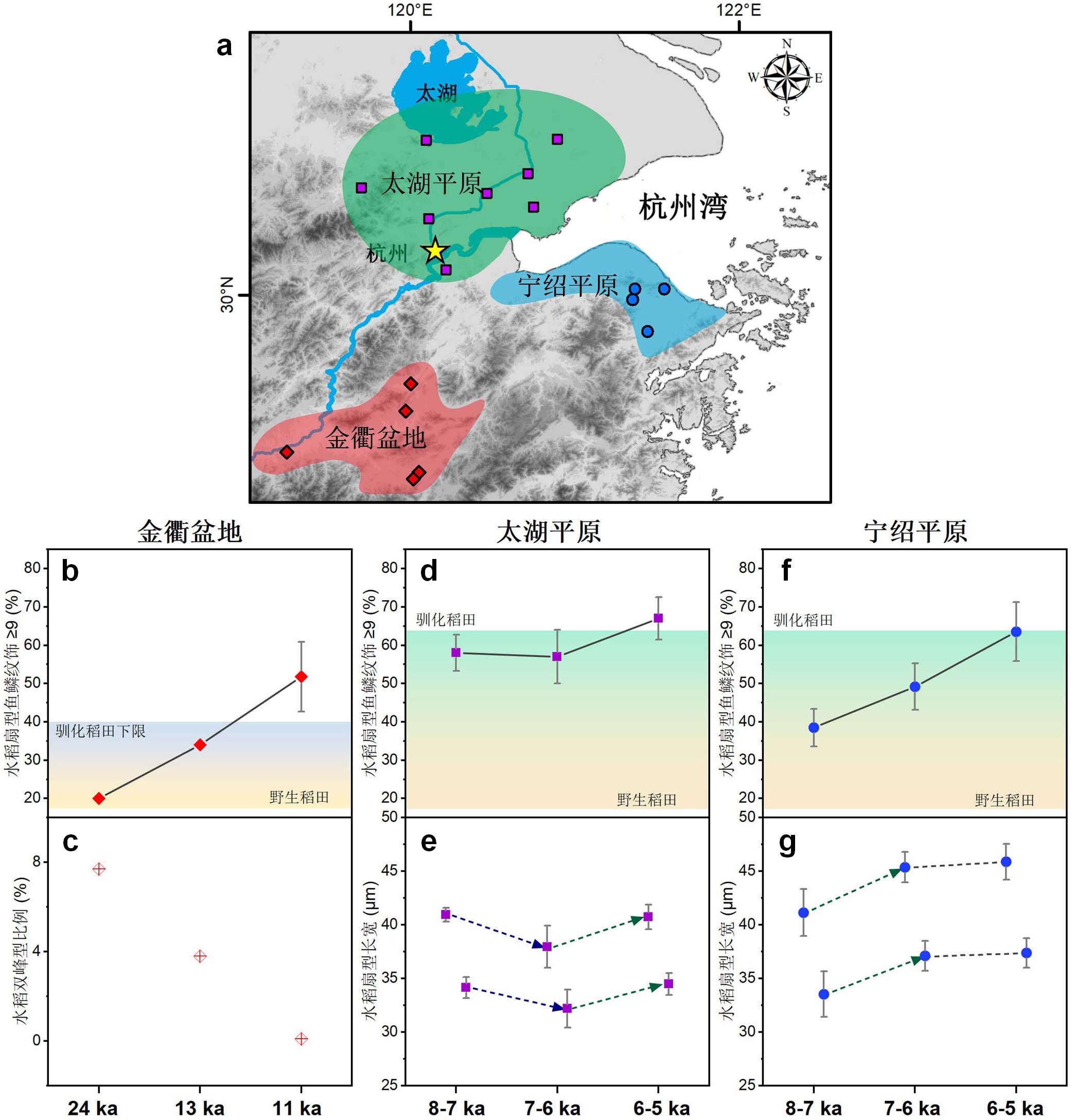

在生业模式方面,基于对全新世早期海平面间歇性上升的认识和对井头山遗址的多指标分析,证实了在水下或者海相沉积下可能存在早期贝丘堆积,据此我们认为世界范围内海洋适应加强的时间应该前推进到~8 ka BP。围绕海洋适应与农业关系,井头山、庄边山、黄瓜山等贝丘遗址的证据显示,稻作农业与海洋适应在长江下游和福建沿海地区是并存的,可能一同促成了南岛语族的扩散。除此之外,海平面变化也对水稻的驯化产生了深刻的影响。已有的植物考古证据,尤其是近年在水稻扇型植硅体方面取得的一系列突破性进展,显示长江下游地区水稻驯化呈现多支线、多中心的地理镶嵌现象(图3)。受全新世海水入侵造成文化和农业间断影响,先民食物结构中稻米比重下降, 采集和狩猎比重增加,同时,湿地增加,野生稻扩张,人口减少,驯化压力减弱,造成水稻杂草化,水稻驯化水平呈现停滞甚至下降,最终导致沿海地区水稻驯化推迟完成。

图3 长江下游不同区域水稻驯化进程对比

文章接收后,中国科学院地质与地球物理研究所研究员,著名地貌与第四纪地质学家赵希涛老师为本文撰写短评,认为“贵文对其理论基础和最新进展均做了很好的概括和综述”……“你们在沿海平原和陆架内部发现冰后期海侵层下即海侵前的古文化遗存和水稻种植遗迹,及早、中全新世遗址随海面波动和岸线变化而进退,是研究的最新进展,值得大书特书”。

开展海平面变化与人类活动关系研究,不仅有助于增强对中国东部海岸带环境变迁与农业起源、文明起源关系研究的认识,还可以为旧-新石器过渡时期的文化-环境关系分析提供新的研究视角。该文是中国科学院地质与地球物理研究所吕厚远研究员所带领海岸带项目组的集体成果,发表在《史前考古》“东亚地区旧–新石器时代过渡与农业起源”专辑(2025年第1期),在此对赵希涛老师、项目组成员孙国平、郑云飞等诸位老师、会议组织者赵辉老师等、以及编辑部李茜老师和两位审稿老师一并表示感谢。

原文链接:https://doi.org/10.3724/2097-3063.20250009