四川大学考古科学中心联合多家单位发表三星堆朱砂溯源新成果

近期,四川大学考古科学中心联合四川省文物考古研究院等多家单位在国际期刊Archaeological and Anthropological Sciences发表论文Research on the source of cinnabar excavated from Sanxingdui site in China based on sulphur and mercury isotope analyses。该研究通过硫、汞同位素分析结合考古与文献材料,系统探讨了三星堆遗址出土朱砂的来源问题,为揭示三星堆文明的资源网络和区域交流提供了新的科学证据。四川大学考古文博学院硕士生蒋沁芯为论文第一作者,黎海超教授为论文通讯作者。该文得到国家社科基金重大项目“三星堆文化与中国文明研究”的资助,是黎海超教授课题组关于三星堆资源、技术、文化互动网络研究的阶段性成果。

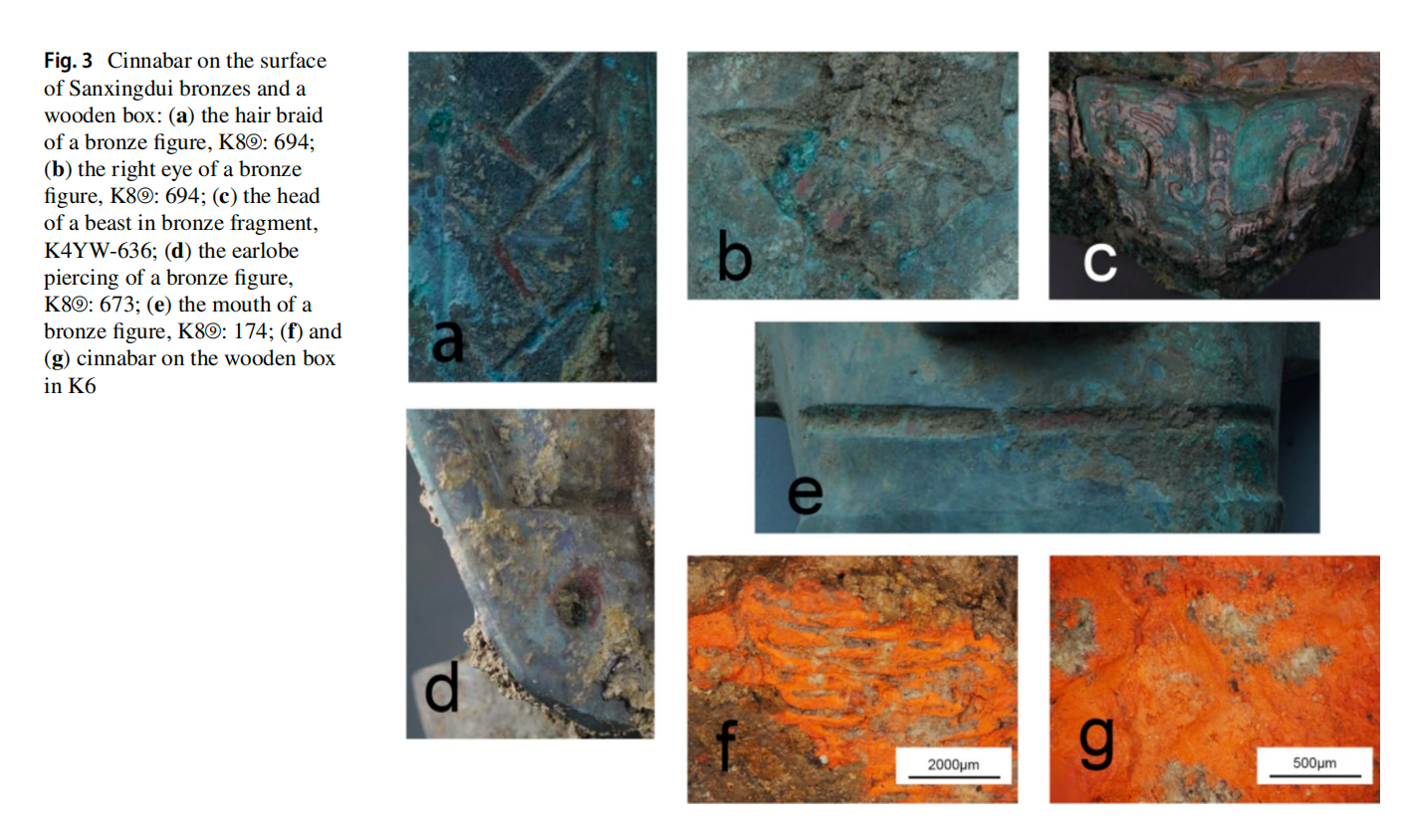

三星堆文明的资源网络范围广阔,内涵丰富,涉及青铜、玉、象牙、海贝等等珍稀资源。同样作为珍稀资源的朱砂在三星堆使用颇多,但四川并没有集中的汞成矿带,朱砂的来源是亟待解决的问题。课题组基于硫同位素与汞同位素分析,结合考古学材料和文献材料对于三星堆朱砂的来源进行探究。

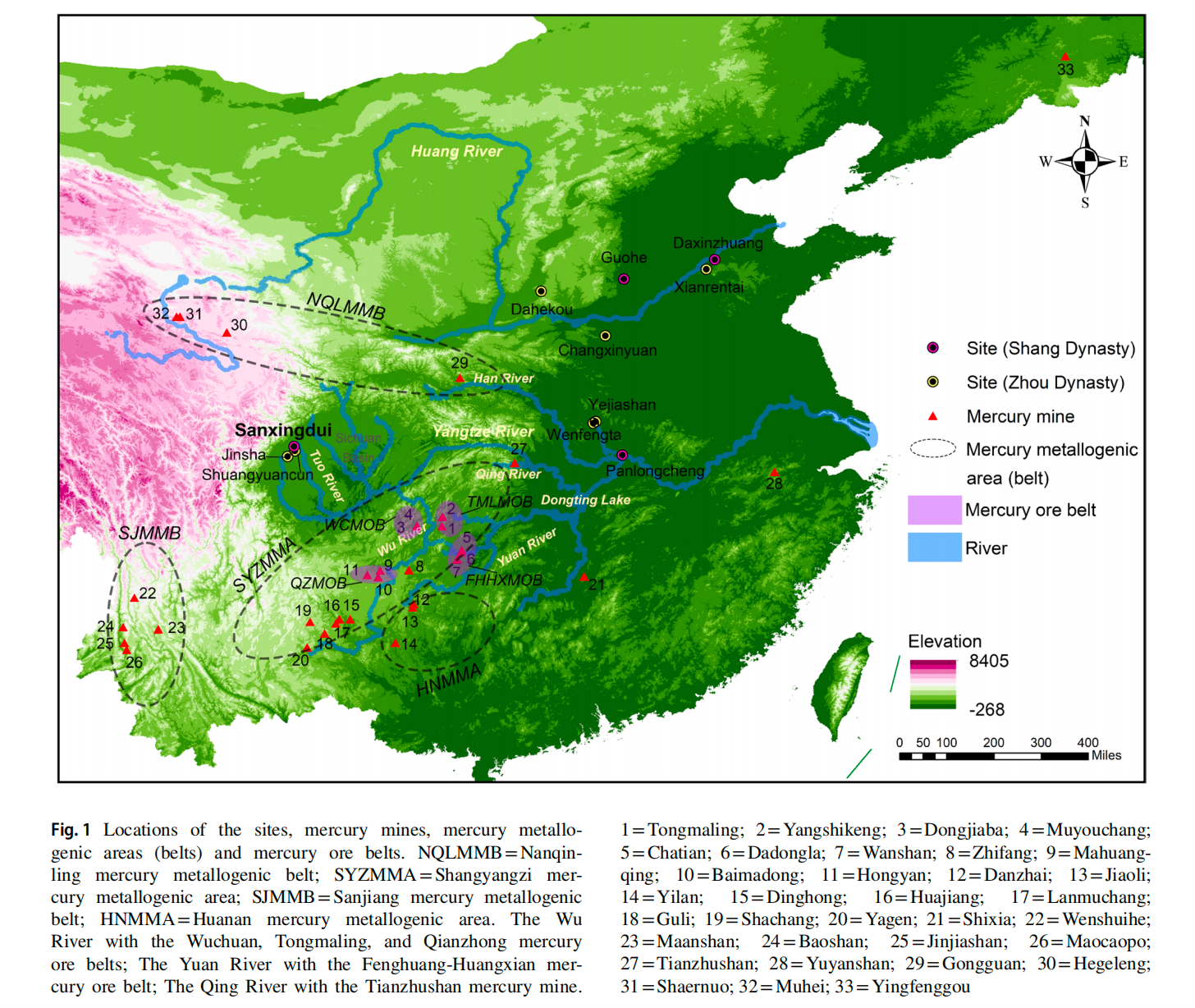

课题组对三星堆出土的青铜器等器物表面的朱砂样本进行了系统收集,并开展硫同位素与汞同位素分析,通过数据对比确认这些朱砂主要来源于上扬子成矿区,尤其与乌江流域和沅江流域的汞矿密切相关,而清江流域可能性较小。朱砂通过长江水道经三峡输入至成都平原。随着商周更替,三星堆的朱砂来源经历了从乌江、沅江流域并存到仅以乌江流域为主的转变,反映了三星堆资源网络的变化。

考古材料与文献记载进一步印证了这一科学推断。商周时期,乌江、沅江和清江流域与成都平原存在密切的文化交流,同时《史记》《逸周书》等文献亦记载了古代濮地、巴地长期开采朱砂并朝贡的历史。文章还从宏观层面对比了三星堆与商周时期其他重要遗址朱砂的同位素数据,认为商周时期上扬子成矿区可能是朱砂供应的重要中心。朱砂的流通可能主要有两种模式:中原王朝控制上扬子成矿区的朱砂,并将其赏赐给地方贵族。同时,各地与上扬子成矿区间也存在自主交换。该研究不仅填补了三星堆朱砂来源的学术空白,也为三星堆资源网络与文化互动提供了全新的线索。接下来,课题组将进一步梳理古蜀地区朱砂的来源及其变化,并从功能、等级、族属等视角深入揭示朱砂的考古学内涵。

撰稿:蒋沁芯

审核:黎海超