五千年前中原人群生业与迁移模式研究取得新进展

近日,四川大学考古科学中心联合郑州市文物考古研究院等多家单位,在国际期刊International Journal ofOsteoarchaeology发表题为“Multi-isotope analysis reveals human millet-based diets and limited mobility in the Central Plains of China ca. 5000 Years Ago”研究成果。论文第一作者为王学烨特聘副研究员,郑州市文物考古研究院顾万发研究员和四川大学考古科学中心原海兵副教授为共同通讯作者。剑桥大学曹豆豆,郑州市文物考古研究院魏青利、丁兰坡,中国社会科学院陈相龙,中国科学院地质与地球物理研究所唐自华,南京师范大学滕逍霄,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所王恬怡、付巧妹,四川大学考古文博学院张若静、邹佳兴和邱雨杰为共同作者。

仰韶文化(约5000-2800 BC)是中国史前时期最为重要的一支考古学文化,其体现出丰富的物质文化表征、聚落形态等,可观察中原地区长时段的社会结构转变、文化发展进程以及文明发展程度等。研究表明,大约在仰韶文化晚期(约3300-2800 BC),中原地区发生明显文化转型,其不再延续庙底沟文化时期体现出的文化统一态势,出现了明显区域文化加剧分化的现象,体现出明显区域文化发展不均衡以及受外来文化强烈冲击等现象。在此背景下,以多学科视角探索仰韶文化晚期人群活动样态、生业模式转型与人群迁移活动等对整体格局的影响显得尤为必要。

整体而言,长期以来仰韶文化稳定的粟作农业体系支撑了仰韶文化晚期社会的人口扩张,但目前学界对这一时期人群迁移规模、移动模式及特征等问题的认识极为有限。本研究以河南郑州荥阳青台遗址仰韶文化晚期大型环壕聚落人骨遗存为研究对象,分析了54例人骨骨胶原碳、氮稳定同位素以及38例人类牙釉质锶同位素,结合人骨碳十四测年结果,重建了仰韶文化晚期高精度时间分辨率的人群饮食结构与人群迁移模式。

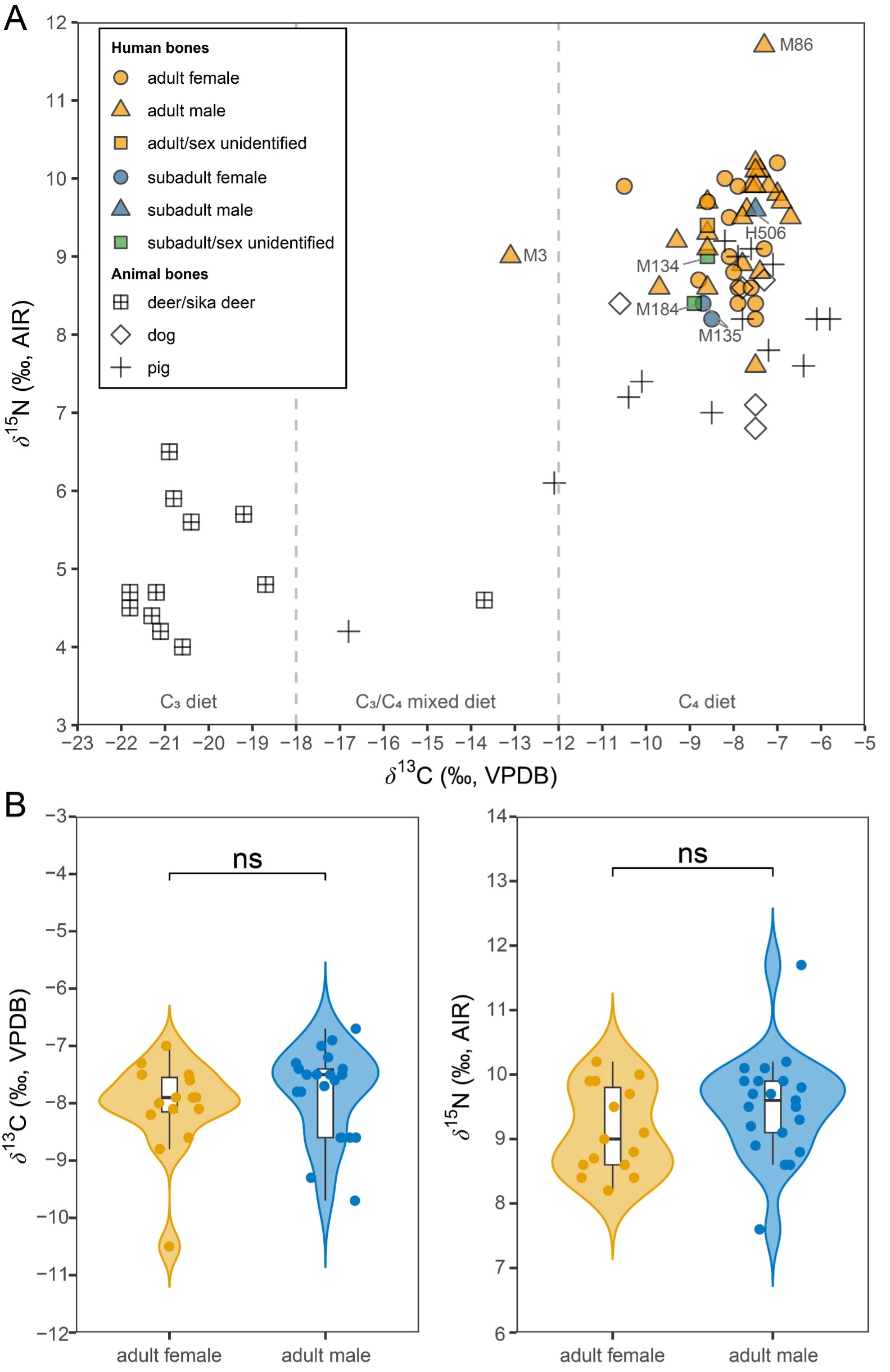

图1青台遗址人和动物碳、氮稳定同位素及性别差异分析

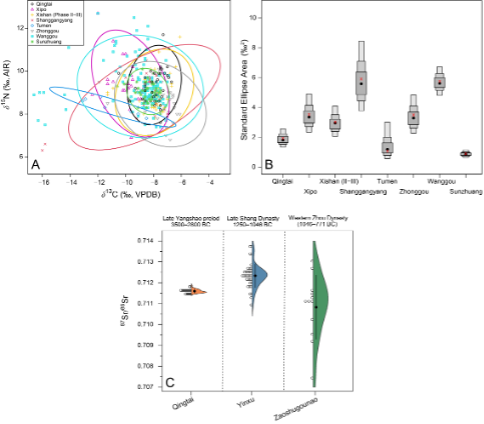

碳、氮稳定同位素研究表明,青台遗址仰韶文化先民以粟黍类食物为主要食谱构成,且摄入一定比例动物蛋白作为补充。结合稳定同位素分析及动物考古相关研究可知,家猪应是古人主要的动物蛋白饮食来源(参见图1A)。不存在明显的男、女性别食物分野,也不存在分年龄段以及个体生命周期阶段性的差异,体现出高度一致的生业模式表现(参见图1B)。相较于仰韶文化中晚期中原地区多个大型聚落单元(如汪沟、尚岗杨等遗址)体现出的复杂多元饮食结构,青台人群SIBER同位素生态位模型体现出其饮食生态位幅度明显小于多数同期其他大型或小型聚落人群的状况(参见图2A和2B)。

图2青台遗址与其他聚落人群的比较研究

B.郑洛地区仰韶文化晚期人群饮食生态位贝叶斯标准椭圆面积对比图

C.青台人群与其他不同时期人群的锶同位素对比图

锶同位素研究表明,几乎所有个体的锶同位素比值均符合本地生物资源可利用范围,显示出青台人群本地定居、活动集中、迁移率极低的人群迁移样态。与晚商时期殷墟人群、先周及西周时期枣树沟脑等人群锶同位素显示的迁移形态相比,青台人群集中分布的研究数据进一步强化了其稳定定居的居住特征(参见图2C)。

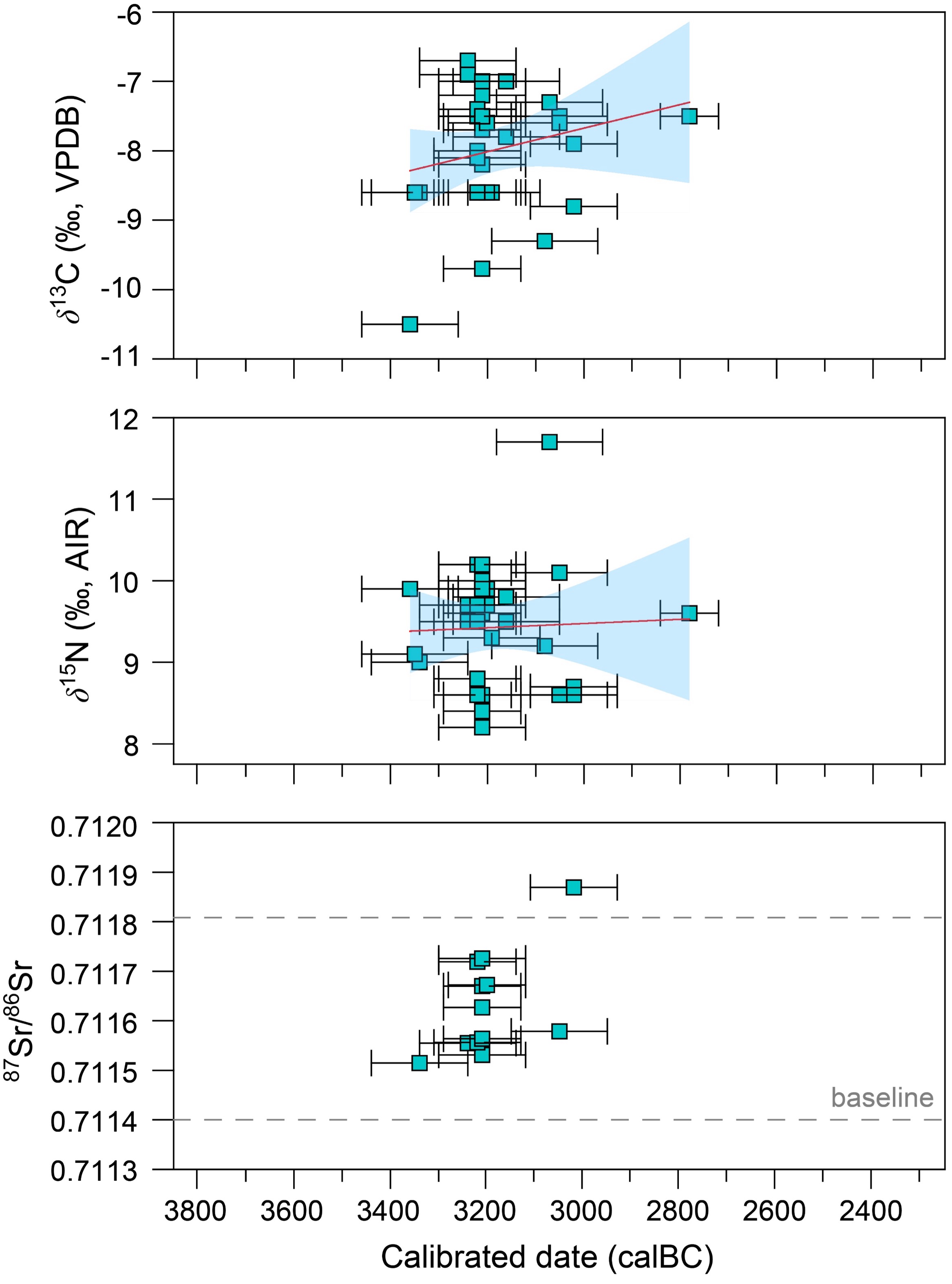

图3青台遗址人群多同位素数据历时性变化趋势图

综合以上分析及碳十四测年等研究可知,青台遗址仰韶文化人群在大约600年的时间跨度内保持了稳定的粟作农业生计模式和本地定居特征(参见图3)。因此,可以看出仰韶文化晚期阶段,中原地区高度发达、稳定的粟作农业体系为青台人群提供了充足、可靠的食物供给和饮食来源,其体现出长期、稳定的文化特性。这种食物供给模式很可能增强了仰韶文化人群抵御外来文化、环境变动等因素对自身冲击的能力,本地稳定的生业经济促进了人口增长、聚落拓展及社会复杂化进程,为中原地区早期国家形态的形成奠定了人群、物质基础。

本研究得到国家重点研发计划(2020YFC1521602)、国家社科基金重大项目(19ZDA227)、四川大学“从0到1”创新研究项目(2022CX16)及四川大学考古科学中心开放课题(23SASB05和24SASA04)等资助。