Archaeol. Anthropol. Sci.|陶器技术分析揭示河湟谷地喇家遗址齐家文化时期多样的制陶传统

近日,四川大学考古科学中心、考古文博学院、青海省文物考古研究院等机构联合在国际权威期刊Archaeological and Anthropological Sciences发表题为“Beyond stylistic typology: Archaeometric reconstruction of diverse pottery traditions and intercommunity interactions at the Lajia site (2300–1900 BCE), Northwest China”的研究论文。第一作者为考古科学中心博士研究生罗英杰,通讯作者为考古科学中心杜战伟副教授与黎海超教授,共同作者包括考古科学中心于孟洲教授、青海省文物考古研究院王倩倩研究馆员、杜玮副研究馆员、嘉兴市文物保护与考古研究所甄强馆员、北京大学考古文博学院崔剑锋教授。

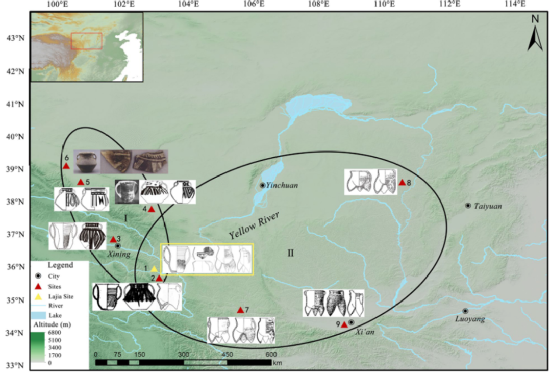

公元前两千纪前后是新石器时代向青铜时代过渡的关键阶段。该时期中国西北广泛分布着齐家文化(2300–1500 BC)、马厂文化(2300–2000 BC)和西城驿文化(2000–1700 BC)的聚落。其中,西城驿文化被认为是马厂文化的后继者,齐家文化曾分别与二者共时。该区域地处欧亚草原与中原腹地的过渡带,一直是人群和文化交流互动之要冲。

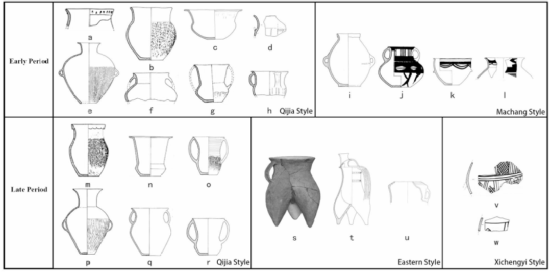

在西北地区的齐家文化遗址中,存在少量斝、鬲、盉等三足器。这些三足器在东部关中、陕北等地的同时期遗址中较为常见,西北地区的齐家文化遗址中出土的三足器与上述地区同类器在器形风格上十分相似,应当是受到东部地区的影响。传统观点认为齐家文化最初便是由东部陇山附近人群西迁与西北地区的马厂群体互动形成。稍后,西北洮河流域与河湟地区的齐家社群与河西走廊由马厂文化发展而来的西城驿文化社群产生接触,关系密切。因此,区域内较早期的遗址普遍有齐家、马厂、东部风格陶器共存,而较晚期的遗址普遍存在齐家、西城驿、东部风格陶器共存的现象,暗示多群体互动的存在。但是,群体之间的交流机制不明。

为了理解中国西北龙山时代聚落并存多种风格陶器这一现象的性质与群体间交流的机制,研究团队以中国西北河湟地区的喇家遗址齐家文化聚落为中心,综合运用宏观观察、岩相分析与化学成分分析方法,对遗址出土的177件不同风格陶器的制作工艺进行系统分析。

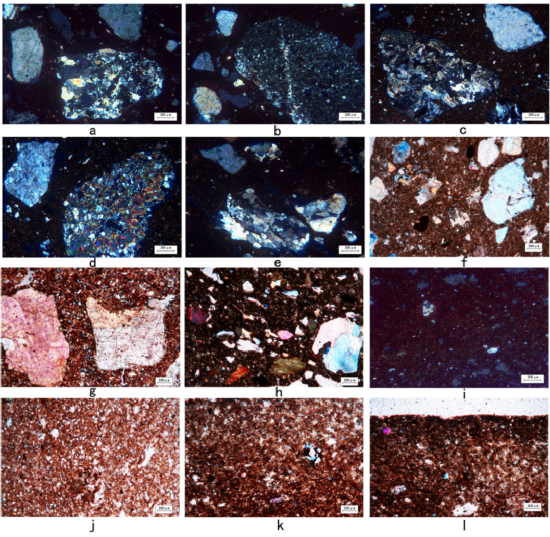

分析表明,尽管所有陶器均以高钙黏土为主要原料,但不同风格陶器存在显著的技术分异。齐家风格陶器基本为本地生产,其泥质陶器(如高领罐、双耳罐)展现出较为统一的原料配方与修整工艺,而夹砂陶器则呈现更灵活的黏土处理方式。马厂风格彩陶虽与齐家陶器化学组成相似,但其独特的紫红陶衣、内部刮抹痕迹及陶土制备方式上的差异,表明其可能由另一制陶群体在地质环境相似的地点制作,不排除通过短途交换输入。东部风格的三足器存在两类技术传统——含变质岩碎屑的陶器为本地制作,而含花岗岩与黑云母的器物则可能来源于洮河流域。西城驿风格彩陶以角闪石与花岗岩为典型非塑性包含物,与本地地质环境不符,很可能由河西走廊直接输入。在此基础上,研究总结出喇家遗址多元的制陶技术传统所反映的两类互动模式:

A类(本地技术混合)表现为外来器形的本土化生产,如部分东部风格三足器采用本地原料工艺制作,反映聚落内的制陶群体对外来器形的吸收,暗示喇家聚落与东部社群存在相似的身份认同或社会实践。

B类(跨区域交换网络)则涵盖马厂陶器的短途交换与由部分东部风格三足器、西城驿彩陶证实的远程陶器交换。远程交换的范围向东延伸至洮河流域,向西可能到达河西走廊。这两类交换共同凸显喇家作为河湟东部文化枢纽的核心地位。

该研究首次揭示了公元前2300-1900年中国西北地区喇家遗址齐家文化聚落内共存的不同风格陶器的技术传统,为研究公元前两千纪中国西北地区的群体间文化接触与互动提供了关键证据。

图1 喇家遗址齐家文化时期共存的不同风格陶器

图2 喇家遗址部分代表性陶器岩相照片

图3 公元前两千纪前后东西两个方向的器物与技术在喇家遗址所在的河湟东部交汇

撰稿:罗英杰

审核:杜战伟