考古科学中心袁慧军/何光林团队基于炎黄基因组资源揭示青藏高原古今人群丰富的Y染色体多样性及其复杂的父系遗传历史

引用格式:Wang Mengge, Liu Yunhui, Luo Lintao, Feng Yuhang, Wang Zhiyong, Yang Ting, Yuan Huijun, Liu Chao, He Guanglin. Genomic insights into Neolithic founding paternal lineages around the Qinghai-Xizang plateau using integrated YanHuang resource. iScience. 2024. 2024.111456.

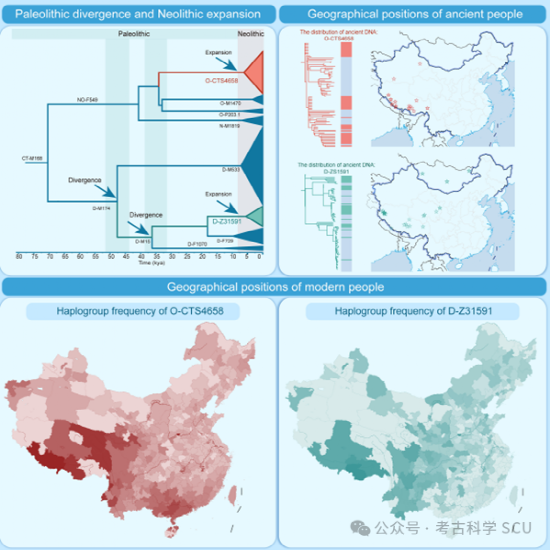

图形摘要

2024年11月20日,四川大学考古科学中心、四川大学华西医院罕见病研究院的袁慧军教授/何光林副研究员团队,联合广东省毒品实验技术中心(国家毒品实验室广东分中心)的刘超院士研究团队,在《iScience》上发表了题为“Genomic insights into Neolithic founding paternal lineages around the Qinghai-Xizang plateau using integrated YanHuang resource”的论文。该研究整合了来自9901名个体的炎黄队列Y染色体数据,揭示了旧石器时代和全新世人口演化事件如何塑造了青藏高原的复杂的父系谱系和丰富的遗传多样性。该工作识别了两个与藏缅语群体相关的父系奠基者谱系,它们在约5000年前经历了星状扩张,并明确了汉藏语系人群之间的迁徙通道及其共享的父系起源,为理解藏缅语群体的演化历史提供了重要的遗传学见解。

【背景】

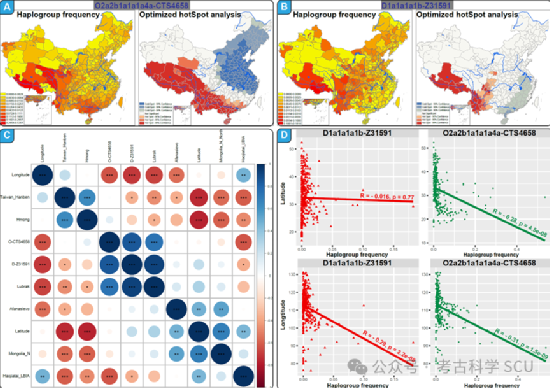

中国,这个拥有丰富遗传和文化多样性的国家,其复杂的文化演化与遗传演化历史一直是科学家们研究的热点。在东亚这片古老而神秘的土地上,青藏高原的史前居民及现代藏缅语族群,以其独特的高海拔适应能力而闻名。从黄河流域的粟作农民到长江流域的稻作农民,再到多样化的旧石器时代狩猎采集者,这些群体之间的混合与迁移事件,奠定了古代和现代东亚人群在时空上的多样性基础。汉藏语系及人群的起源和传播路径一直是多学科研究的热点,而本研究通过炎黄队列资源,为我们提供了探索这一问题的新视角。通过整合9901名现代及古代个体的Y染色体数据,揭开了青藏高原祖先人群与中国北方粟作农业人群之间的紧密的遗传联系。这项研究不仅揭示了两个与藏缅语族群密切相关的重要父系谱系D-Z31591和O-CTS4658,还强调了高原与中国低地之间的关键迁徙路径,为我们理解东亚地区复杂的人口动态提供了重要线索。

【炎黄队列资源及藏缅语族群的遗传多样性】

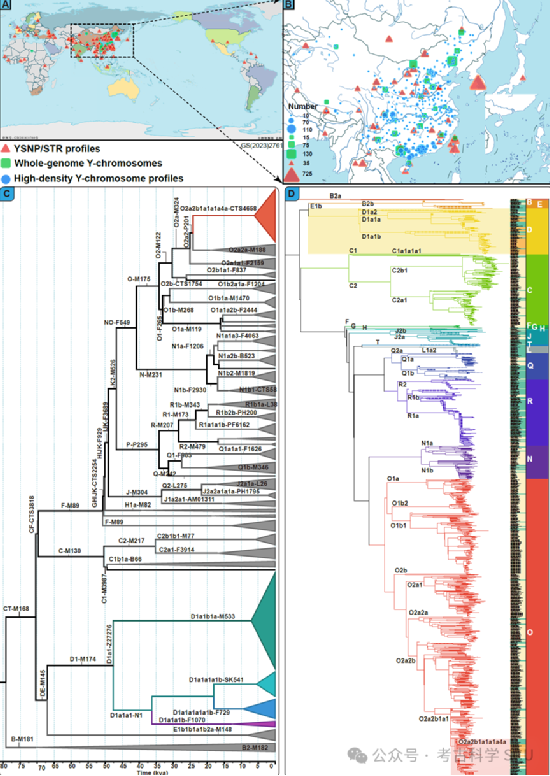

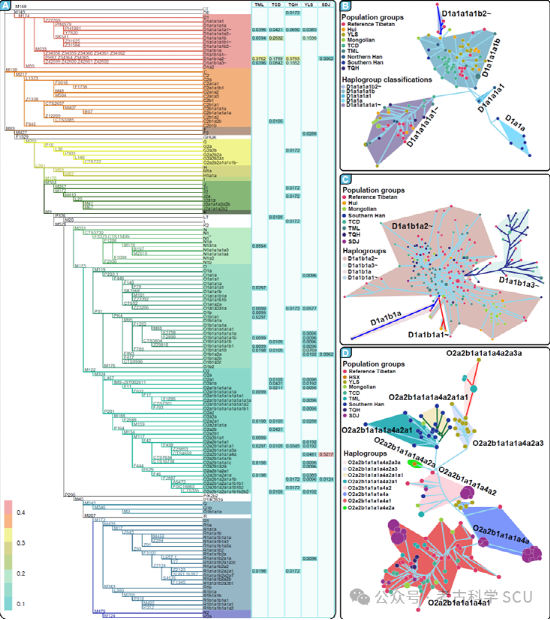

本研究基于炎黄队列的Y染色体基因组资源,整合新检测的Y染色体数据和早期发表的中国人群基因组资源,分析了来自38个民族和34个省份的9901名个体的数据。通过整合现代和古代数据,构建了1,297条高分辨率Y染色体数据集,揭示了藏缅语族群在旧石器时代的共同父系起源。这些祖先群体与东亚低地人群约在6.5万至7.5万年前产生分化,并在随后的演化过程中经历了长达1.9万年的瓶颈效应。

【农业发展与人口扩张】

全新世时期,这些群体发生了显著的扩张,形成了两个关键谱系:D-Z31591和O-CTS4658。这两个谱系在约4692至7040年前经历了大规模扩张,与青藏高原及藏羌走廊区域的农业发展及生态环境变化密切相关。D-Z31591谱系在约4692至6663年前迅速扩张,主要集中于藏族人群,并与高原地区粟和大麦农业的传播时间高度一致。

【遗传多样性与单倍群分布】

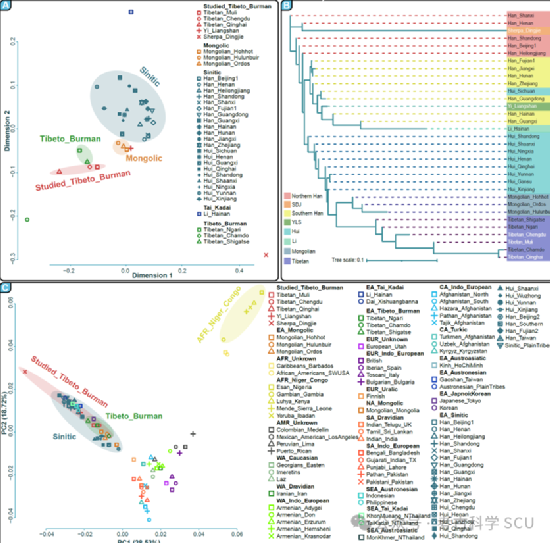

本研究在地理分布广泛的藏缅语人群中鉴定出44个Y染色体单倍群,包括木里藏族、成都藏族、青海藏族、凉山彝族和定结夏尔巴族。单倍群多样性差异显著。

【精细父系遗传结构】

通过Y-STR单倍型分析,研究揭示了藏缅语群体内部及与其他群体间的重要遗传关系。青藏高原藏族群体之间遗传相近,而定结夏尔巴族表现出显著的遗传孤立性,与低地汉族群体的联系更为密切。

【演化历史模式】

结合27个Y-STR和157个Y-SNP标记,本研究构建了MJ网络,揭示了藏缅语族群体主要单倍群的分布模式及演化轨迹。AMOVA分析显示,基于157个Y-SNP的组间遗传变异显著高于27个Y-STR,尤其在基于族群分类中,组间变异分别为15.32%和5.41%。

【地理起源】

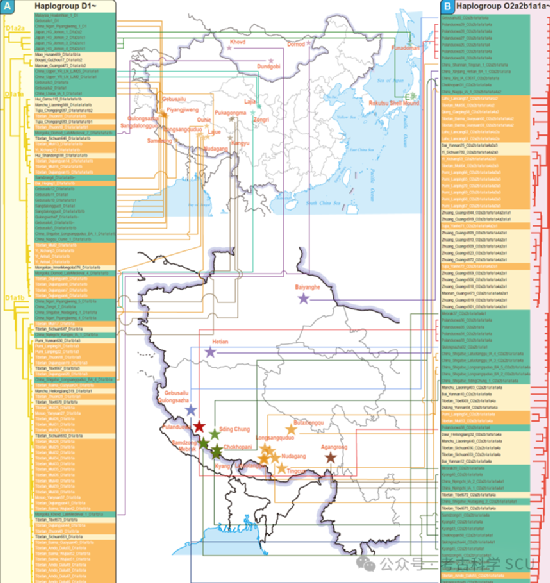

通过对整体炎黄基因组资源的分析,本研究筛选出918例D-Z31591谱系和3,388例O-CTS4658谱系样本。地理分析显示,这些谱系的形成与中国北方俗作农业人群之间的紧密联系,进一步的ADMIXTURE拟合祖源与父系成分之间的关联分析揭示,藏缅语群体核心父系谱系与粟作农业人群相关的东亚高地祖源成分存在显著关联。

【结论】

本研究采用三种先进的Y-SNP基因分型技术,构建了一个宝贵的高原人群研究相关的遗传资源,解析了古今青藏高原人群丰富的遗传多样性和复杂的起源过程,为法医遗传学和分子人类学研究提供了重要支持。分析结果揭示了Y-STR等位基因变异与明确单倍群之间的强相关性,为从Y-STR单倍型预测单倍群提供了理论框架。

四川大学考古科学中心/四川大学华西罕见病研究院袁慧军教授、何光林副研究员和王萌鸽博士,广东省毒品实验技术中心(国家毒品实验室广东分中心)的刘超院士为共同通讯作者。四川大学考古科学中心/四川大学华西罕见病研究院王萌鸽博士,四川大学考古科学中心/四川大学华西罕见病研究院与重庆医科大学联合培养学生刘运辉硕士研究生、罗林焘硕士研究生为共同第一作者,相关工作得到国家自然科学基金、四川大学考古科学中心开放课题、国家社会科学基金重大专项、公安部开放课题、四川大学华西医院1.3.5等项目的资助。

图1现代与古代人群的地理位置及系统发育关系。

图2东亚古代样本的地理位置及其在两个藏缅语奠基者支系的系统发育树中的定位。

图3高分辨率的Y染色体系统发育树与藏缅语群体的父系遗传历史。

图4 新采样群体和研究群体的遗传关系。

图5 两个藏缅语相关的奠基者支系的谱系地理学分析和相关性分析。