四川大学考古科学中心发表费昂斯珠饰研究成果揭示盐源地区的文化互动

近期,四川大学考古科学中心与成都市文物考古研究院等单位在国际期刊Archaeometry发表研究性论文Faience beads excavated from Laolongtou cemetery, Yanyuan: new evidence of the cultural exchange between the south-western and north-western parts of China。该研究对四川盐源老龙头墓地出土费昂斯珠饰从工艺技术与文化交流两个层面进行了探讨。四川大学考古科学中心黎海超教授为通讯作者,四川大学考古文博学院硕士研究生刘芸伶为第一作者,共同作者还包括成都市文物考古研究院副院长周志清、副研究员田剑波以及武汉大学历史学院博士后郝晓晓。

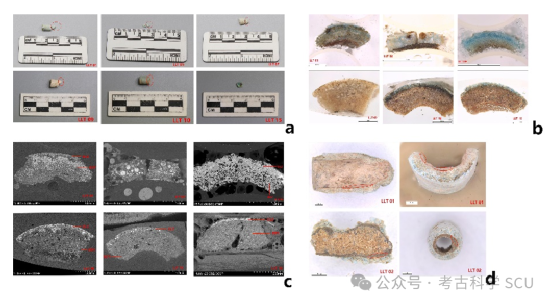

该研究对盐源老龙头墓地第四次发掘中出土的十余件战国时期的费昂斯珠饰开展了显微观察、能谱检测等多项分析,为探讨以老龙头墓地为代表的四川盐源地区的对外交流提供了新线索与新角度。

研究根据分析结果基本确定了出土样品大都属于铅钡费昂斯与高钾费昂斯两大类,另有一件样品为钠钾费昂斯。制作技术方面,根据显微图像分析得出样品使用芯撑成型的工艺。此外,识别出珠饰存在包埋施釉与起霜法施釉两种施釉方式。

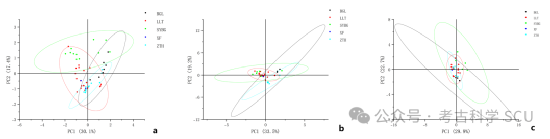

使用主成分分析法对所得样品能谱数据与既往研究中的费昂斯珠饰能谱数据进行降维与分组,发现老龙头墓地出土样品与陕西新丰、陕北寨头河、成都实业宾馆墓地等出土的费昂斯珠饰存在更紧密的关联,这指向了老龙头墓地所代表的盐源地区可能与中国西北地区与巴蜀地区存在关联。这一结果也与相关文献中的记载相吻合。

此外,研究对比宁夏、内蒙古、河北、云南等地与老龙头墓地出土青铜枝型器、铜剑、铜矛、铜钺等器物,认为老龙头墓地出土的青铜器也显示出盐源地区与西北地区、川渝地区、云南甚至东南亚地区存在一定关联。由此进一步认为老龙头墓地所代表的盐源地区在战国时期或为沟通中国西南、西北乃至东南亚地区的一个枢纽。