四川大学考古科学中心发表成果揭示楚国青铜镞生产模式

近日,考古科学中心黎海超教授团队以“The production of bronze weapons in the Chu state: a case study of bronze arrowheads excavated from the Yuwan cemetery in Hubei, China”为题,对湖北余湾墓地出土青铜箭镞的制作工艺、合金配比和矿料来源开展了研究,并在此基础上初步讨论了楚国青铜兵器的生产模式。文章发表在Archaeological and Anthropological Sciences。

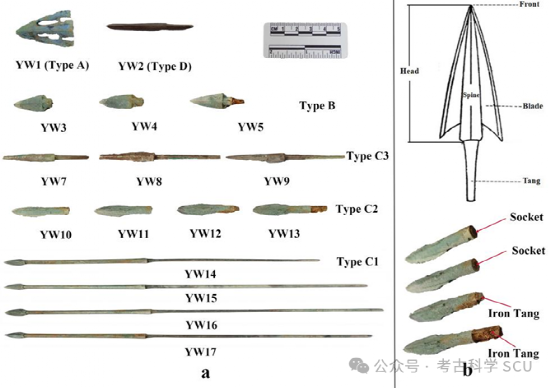

余湾墓地位于湖北荆门市沙洋县曾集镇雷都村一处坡地上,面积约4万平方米。2016年11月至2017年3月,四川大学历史文化学院考古学系对该墓地进行了全面勘探和考古发掘,共清理了57座楚墓。共出土箭镞共16件(图一),按照镞部的差异可分为4种不同的类型,年代分属战国早、中和晚期。

图1 余湾墓地出土的青铜箭镞

研究团队通过对青铜箭镞的合金配比分析,发现这批箭镞大多都具有较好的机械性能。另外,部分箭镞銎内残存有铤,经扫描电镜能谱分析确认为铁质。同时结合形制特点和文献记载,揭示了青铜箭镞从双翼到三棱形、铤部不断变长和铁铤的出现以及高锡低铅的合金配比都是箭镞杀伤性能提升的体现。金相分析表明箭镞均为铸造成型,制作方式具体可分为一次性浇铸和分铸,分铸法可进一步提高生产效率,便于大规模地批量生产。

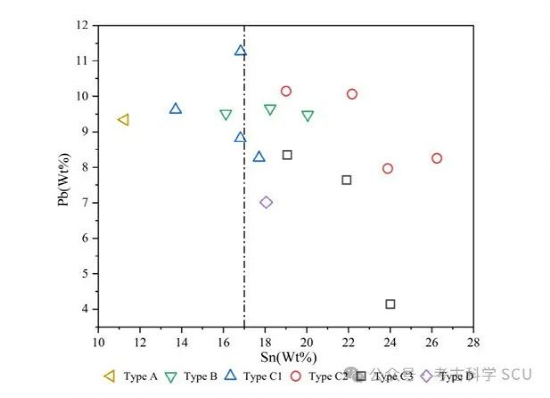

为了讨论箭镞的生产模式,研究团队在青铜箭镞类型学分析的基础上,开展了微量元素和铅同位素分析(图二)。结果表明这批箭镞并非单一批次的产品,意味着战国时期楚国青铜箭镞的生产频率较高。这也可以和考古材料相吻合。与同时期的其他文化相比,楚墓中随葬青铜箭镞的比例要高得多,这种大量将青铜箭镞作为陪葬品的做法无疑会对箭镞的生产效率有更高的要求。另外,战国时期,楚国发生战争的频次和规模进一步扩大,这也必然导致对青铜兵器数量的需求急剧增大。因此,只有高频率、多批次的生产模式和丰富的矿料来源可以满足这种需要。

图2 余湾不同类型青铜箭镞的铅锡含量对比图

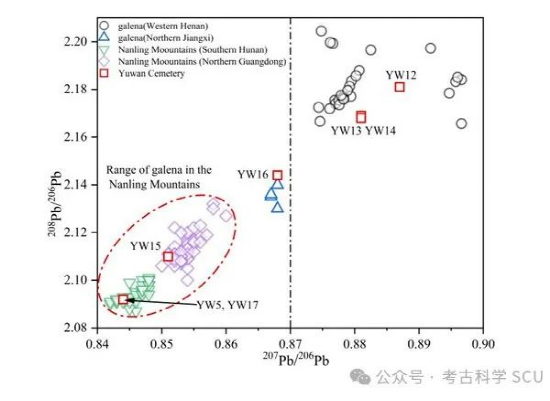

为了进一步追溯箭镞所用铅料的来源,研究团队将余湾箭镞的铅同位素比值、已发表的楚国青铜器和部分矿山的数据进行对比分析,表明战国时期楚国拥有强大的金属资源供应网络(图三)。除了使用楚国境内的金属资源,在占领拥有丰富金属原料的地区,如南岭山区、豫西和江西北部等,楚国统治者可将当地的金属资源持续运往楚国以进行青铜器的生产。

图3 余湾青铜箭镞的铅同位素比值和矿山数据对比图

本文为研究东周时期楚国兵器提供了新的证据和视角,表明楚国青铜兵器的制作工艺、矿料来源和生产模式的复杂性。在后续的工作中,随着科技数据的不断积累和实验考古的展开,相信可以进一步推动楚国兵器的研究。湖南大学张科副教授和我院博士生李强为本文共同第一作者,我院白彬教授和黎海超教授为本文共同通讯作者,我院硕士生何建为本文共同作者。