考古科学中心与多个国际机构合作构建非洲锶同位素地图追溯跨大西洋奴隶贸易受害者的地理来源

人口迁移在人类文明发展过程中发挥了重要作用,塑造了全球族群和文化格局。15至19世纪的跨大西洋奴隶贸易,是全球史上规模最大的强制性人口迁移事件,贩运了至少1500万非洲人至美洲和欧洲,深刻改变了现今非洲、美洲和欧洲的族群结构和政治格局。尽管大量历史文献记录了奴隶贸易的运输规模和港口信息,但被奴役个体的地理来源及生命历程一直难以明确,这也是全球考古学家与历史学家长期关注的难题。

锶同位素分析技术(87Sr/86Sr)是追踪人群迁移的重要工具,利用该技术有望解决这一历史难题。现有研究已在美洲奴隶相关的考古遗址中识别出多个与本地值不同的高锶同位素比值个体。然而,由于中西非地区长期的社会动荡、艰苦的野外工作条件以及同位素分析仪器的不足,导致非洲大陆的锶同位素基线数据严重匮乏,限制了现有研究难以精确界定外来个体的来源。

近日,四川大学考古科学中心王学烨特聘副研究员联合112位国际合作者,在国际综合性期刊Nature Communications发表了题为“Strontium isoscape of sub-Saharan Africa allows tracing origins of victims of the transatlantic slave trade”的研究论文。王学烨副研究员为第一作者,美国加州大学圣克鲁兹分校Vicky M. Oelze副教授为通讯作者。四川大学考古科学中心为第一作者单位,合作单位包括马普进化人类学研究所、哈佛大学、牛津大学及伦敦大学学院等61家国际知名科研机构。

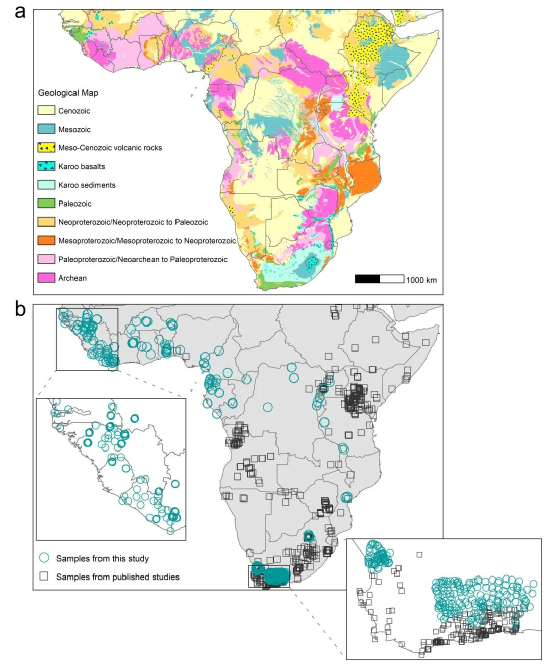

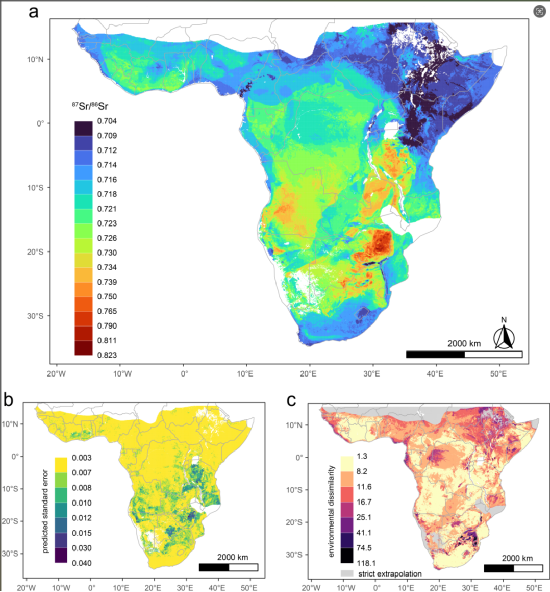

本研究采集并分析了来自非洲24个国家的778个环境样本(包括植物、土壤淋滤液及微型动物),重点覆盖了数据稀缺的西非及中西非地区,其中16个国家的锶同位素数据为首次报道(图1b)。研究团队结合已发表的2266条数据,整合31个地质与环境变量,采用随机森林回归算法,成功构建了高精度的非洲生物可利用锶同位素基线地图(图2a)。研究结果显示,影响非洲锶同位素空间分布的主要因素包括大气沉降、地块年代、沉积物黏土含量等。以往研究未充分考虑随机森林模型在缺乏匹配训练数据区域外推时可能存在的不可靠性,本研究通过引入多变量马氏距离图,剔除了超出环境变量范围的区域(图2c),显著提高了制图结果的可靠性。

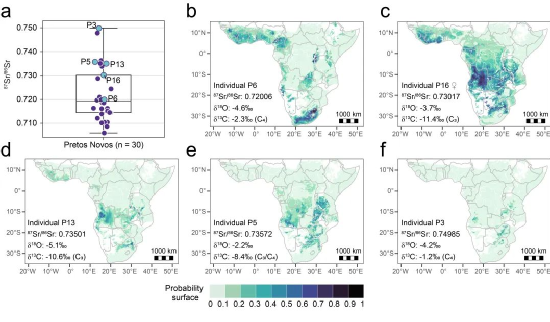

本研究进一步将构建的锶同位素地图应用于两处与奴隶贸易相关的重要墓葬——美国查尔斯顿的 Anson Street African Burial Ground 和巴西里约热内卢的 Pretos Novos 墓地。通过结合锶、碳、氧同位素数据、古DNA及历史文献,本研究显著缩小了这些个体的来源范围。例如,里约热内卢Pretos Novos墓地中的部分高锶同位素值(87Sr/86Sr > 0.730)个体来源可精准定位至安哥拉地区(图3)。这一研究展示了结合锶同位素与多学科证据在复杂历史背景下溯源个体地理来源的巨大潜力。

本研究不仅为跨大西洋奴隶贸易的考古研究提供了关键支持,还为非洲考古学、生态学、法医学领域的溯源研究开辟了新的技术路径。在生态学中,该地图可用于追踪濒危物种(如大象和黑猩猩)的栖息地来源,协助打击非法偷猎与贸易。在法医学中,它为识别非洲移民或其他未知遗骸身份提供了重要工具。此外,锶同位素结合多同位素分析,还能帮助识别每年上千地中海偷渡遇难者身份(这被认为是二战以来欧洲最大人道主义灾难),为尊重和维护人道主义基本权利提供科学依据。

四川大学考古科学中心成立以来,与多国知名科研机构展开了深入协作,取得的这一重要研究成果,展现了跨学科与国际协作的卓越成效。本研究显著提升了对埋藏于非洲以外奴隶地理来源的鉴别能力,帮助更多受害者追溯其可能的非洲祖源地,从而揭示出他们个人身份和遗产的关键信息。同时,这一研究旨在促使越来越多的研究者关注殖民时期“没有历史的群体”的身份和文化,具有深远的历史和文化价值。

图1 (a) 撒哈拉以南非洲地质图;(b) 环境样本采集点

图2 (a) 机器学习算法模拟撒哈拉以南生物可利用的锶同位素基线地图;(b) 模拟预测的标准误差图;(c) 多变量马氏距离图

图3 巴西里约热内卢 Pretos Novos 墓地五位奴隶个体多同位素归一化地理来源的概率图