考古科学中心与青海省文物考古研究院在Antiquity杂志联合发表青藏高原东北部共和盆地卡约文化聚落变迁考古新发现

近日,四川大学考古科学中心、考古文博学院青藏高原考古团队联合青海省文物考古研究院在国际著名考古学期刊Antiquity上发表了题为Excavations at the Xiangranggounan site reveal changes in dwellings during the Late Bronze Age on the Qinghai-Tibet Plateau的论文。第一作者为四川大学考古文博学院、考古科学中心助理研究员孟琦,通讯作者为同单位杜战伟副教授,共同作者为同单位韩芳助理研究员、吕红亮教授、宋吉香副教授和青海省文物考古研究院乔虹研究员、李冀源和夏艳平馆员。

公元前两千纪中期齐家文化解体后,甘青地区逐渐形成了寺洼、辛店、唐汪、卡约、诺木洪等诸多文化类型并存发展的格局。与前者相比,后几支文化中与畜牧经济相关的羊、牛、马遗存显著增加;除诺木洪文化外,其余文化类型多见墓葬遗存,经过发掘的居址数量稀少、规模较小。因此,“后齐家时期”甘青地区经济与聚落形态的发展演变是考古学界一个重要的研究课题。就卡约文化而言,经过发掘的墓葬数以千计,而与居住相关的遗存仅见于少数几个遗址,房址经过报道的则仅见于河湟谷地莫布拉和鲍下藏两处遗址,共计7座。

2022−2023年,经国家文物局批准,四川大学考古文博学院、考古科学中心与青海省文物考古研究院联合对青海省兴海县香让沟南遗址进行了发掘,揭示了一处以卡约文化为主体的聚落址。香让沟南遗址位于青藏高原东北部共和盆地内,地处黄河北岸三级阶地,卡约文化遗存分布于六个连续的台地上,遗址面积约49000m2,发掘面积共计1581m2,清理各类遗迹500余座。其中最为重要的发现为63座卡约文化房址,可分为五种结构:地面石构式、地面柱洞式、基槽式、半地穴石构式及半地穴柱洞式。其中多种类型的房址为卡约文化乃至甘青地区先秦时期文化中的首次发现。测年结果显示遗址卡约文化遗存年代集中在公元前两千纪末至前一千纪前半期。

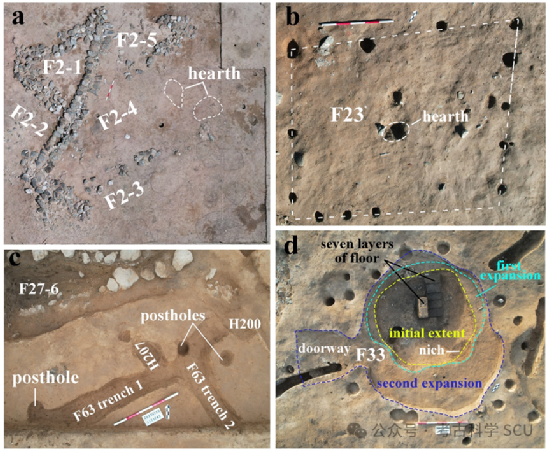

香让沟南遗址石构式(a)、柱洞式(b)、基槽式(c)和半地穴式(d)房址

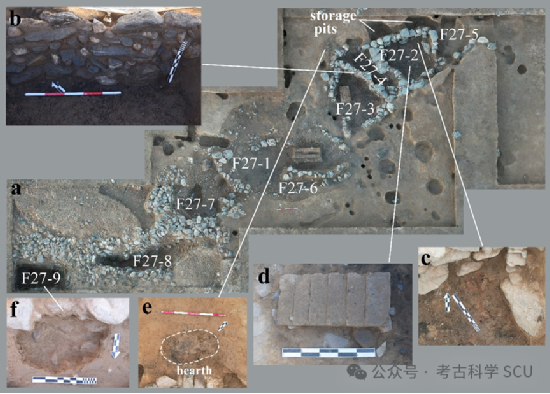

香让沟南遗址半地穴石构式房址F27:房址已发掘部分的全景(a)、F27-3东墙(b)、F27-2内填埋的红烧土块和灰烬堆积(c)与部分踩踏面解剖(d)、F27-4北侧灶址(e)、F27-9底部窖穴(f)

根据层位关系,香让沟南遗址卡约文化居址至少可分为三个阶段,第一阶段以半地穴柱洞式房址为主,第二阶段新出现了多间结构的半地穴石构式房址,地面柱洞式和基槽式房址多见于前两个阶段,第三阶段以新出现的地面石构式房址为主。部分半地穴柱洞式和半地穴石构式房址存在复杂的改扩建和重复使用现象。以结构最为复杂的F27为例,该房址占据了II号台地的西北部,已发掘部分共分为九个隔间,F27-4和F27-6等小隔间是根据功能需求从其他房间中分隔出来的;F27-1、F27-2、F27-3等隔间中均剥离出了数十层踩踏面;F27-2中还发现了整平红烧土和灰烬堆积后重复使用的现象。

相较于以往发掘过的卡约文化居址,香让沟南居址规模较大,房址数量多,类型丰富,层位关系清楚,为研究卡约文化聚落形态演变提供了重要的新资料。综合发掘情况、测年数据和对动植物遗存的初步分析,本文初步认为香让沟南是一处长期、连续使用的卡约文化聚落。遗址揭示的几类房址阶段性变化的现象为西北地区先秦考古中的首次发现。房址结构变化的动因以及遗址的经济形态有待多学科研究成果进一步揭示。