Antiquity | 青藏高原高海拔区古代牧业遗址调查方法的研究

近日,考古科学中心在国际知名考古学期刊Antiquity发表题为Exploratory surveys of prehistoric highland herding facilities in Tibet(西藏史前高地牧业遗存的实验性调查)的论文。第一作者为考古科学中心助理研究员陈心舟,合作作者包括考古科学中心徐海伦博士、圣路易斯华盛顿大学人类学系刘歆益教授,通讯作者为考古科学中心吕红亮教授。

从考古资料的空间分布来看,青藏高原的已知史前遗址多分布在河谷、阶地等地形中。这一资料现状表明我们对史前高海拔山地地形的利用方式的认识还不够。河谷、阶地(台子)、冲积扇(特别是扇口的位置)等地形是传统考古调查实践中所强调的地貌单元。经验而论,这些地貌单元中常常分布有相对大型的、堆积丰厚的“好”遗址。自然,此类遗址对于构建文化序列等学术问题具有很高价值。

但是,河谷、阶地等“好”地形相比较于高原如此广袤的土地而言,总归是占少数的。高原的绝大部分地区为高寒山地或草地等。可是,这并不意味着这些地区没有古代人类的活动。实际上,这些区域具有很大的考古价值。即使是河谷中的居民,也往往要利用这些“边缘”地区来进行不同程度的牧业活动。如果不对这些“边缘地带”进行考古调查,将无法直接认识史前牧业的物质遗存面貌。因此,有必要从景观考古的角度来思考西藏考古调查的进路,并在山地地带对牧业遗存的调查策略进行探索。

西藏目前报道的史前遗址并不多,这固然与考古工作起步较晚有关,但也与在西藏进行区域调查的一些实际困难有关:由于高寒缺氧、地形复杂等诸多限制因素,西藏的田野考古工作相当艰苦;除少数地区之外,考古工作者几乎无法对史前聚落进行全覆盖式的区域系统调查;由于地貌变迁、人类活动强度不高等因素,地表陶片相对少见;需要调查的地区往往太大,粗放的地表调查往往收效不高;西藏考古实践中常见的观察剖面的做法虽然很有效,但这是一种收益不可控的调查法,具有很大的偶然性。

如何克服这些实际困难,并进一步探索山地牧业遗存的踪迹?研究团队受到了近年来在世界各地一系列牧业考古研究的启发。近年来,新疆、中亚、安第斯、欧洲的牧业考古研究表明,由于牧人是生态位的积极改造者,牧业遗址常常具有重复使用的特点,因此古代的牧业遗存可以被考古田野工作直接锁定。近年来发表在Nature等杂志的一系列成果表明,古代牧场的长时段占据会对当地的生态环境产生积极的长久的影响,形成人与环境的正反馈,进一步吸引遗址的重复利用。这些成果表明,牧人的活动具有可预测的特点,而很多古代牧业遗址很可能就在现代牧场下面。

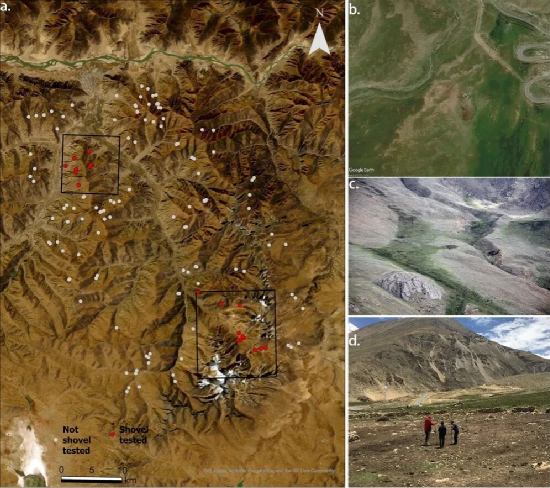

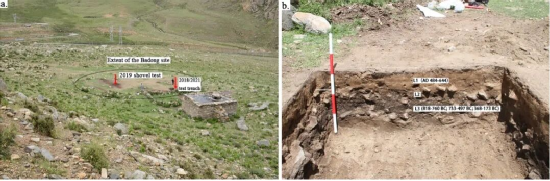

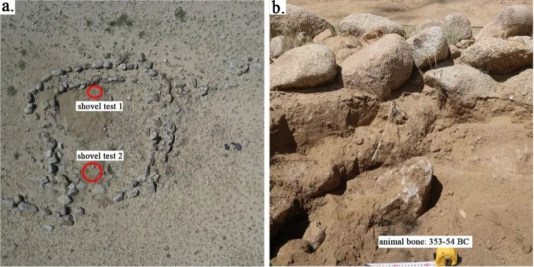

鉴于此,西藏考古团队在执行琼结邦嘎遗址发掘项目和日土夏达错遗址考古项目的过程中,借助卫星图像,对两个遗址周边的调查区域内的所有山地现代牧场进行了钻探。钻探调查了23个高海拔山地牧场中,在山南发现了2个史前遗址,在日土县发现了1个史前遗址。这些古代的牧场都很相似,遗址中都存在古老的石构建筑,这些建筑经常是地表可见的。这些遗址最早期的占据年代集中在公元前第一千纪,和附近的早期农牧业聚落具有共时性,且均有被多次利用的现象。对牧场遗址的小规模试掘和测年表明,山南的两个牧场遗址至少在公元前第一千纪、吐蕃前后和近现代都被反复利用。阿里地区的牧场遗址也至少存在近现代/公元前第一千纪这两个使用时期。

虽然本项调查区域不大,但是其方法具有收效可控、针对性强、省工等特点。这一实验性的调查说明,在西藏的极高海拔的山地地带的史前考古遗存可能较多,而且找到它们的田野作业成本是可以接受的。这为探索西藏史前牧业考古遗存提供了一个可行的思路,也为将来的进一步民族志考古等研究奠定了田野考古基础。今后如对这类遗址进行正式发掘或更大规模的调查,就能够获取更多考古信息。

山南牧业调查区域内的现代牧场和对现代牧场的钻探

乃东县热木纳村发现的巴冬遗址(海拔约4500米)

日土县热角村发现的古代牧场——恩萨(海拔约4400米)(外圈石墙为近现代;内圈石墙为公元前第一千纪的建筑)